创新市域社会治理 “马尾实践”探索出新样本

http://www.mwnews.cn 2020-11-18 12:46:03 【字号 大 中 小】

记者 薛海云

党的十九届四中全会《决定》明确提出,加快推进市域社会治理现代化。推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务。

对此,马尾区深刻领会、坚决贯彻,在持续开展社会治理创新的基础上,大胆开拓,勇于探索,推出社会治理体系和治理能力现代化“马尾实践”模式,基本形成以“平安马尾”建设为载体的市域社会治理新模式,努力打造平安马尾建设。

发挥党建引领把牢社会治理航向

“社区发了新手机,家里遇到难事急事,打个电话,不到十分钟就解决了,简直太方便了!”近日,家住在马限社区78岁的余老太喜笑颜开。原来,她刚从社区免费领回一个手机。得益于“近邻党建”,最近,马尾区罗星街道马限社区符合条件的老年人,陆续免费领到一部一键通手机。除了通话,手机具备一键拨号、SOS求救功能,老人遇到特殊情况可以快速连接居家养老服务平台寻求帮助,手机GPS定位功能方便家人寻找失联老人。

“‘近邻党建’不仅扩大社区治理朋友圈,同时破解小区党支部书记和业委会主任‘一肩挑’。”马尾区委组织部有关负责人介绍,近年来,马尾区将党建引领贯穿市域社会治理全过程,用党建这根“红线”把小区党支部、物业服务企业等多元主体贯穿起来,构建了以居民与居民之间近邻互助、居民与组织之间近邻守护、组织与组织之间近邻共建为核心的共建共治共享格局。

此外,马尾创新的“近邻”民主议事日制度也在社会治理中发挥了重要作用。住在闽渔新村的王先生说起“近邻”民主议事日制度赞不绝口。近日,新港社区网格员巡查时发现闽渔新村2栋楼外墙脱落,收到巡查反馈的小区党支部立即联系社区党委、驻小区单位、业委会、物业、居民代表到“居民议事厅”商议维修方案,最终从社区为民办实事资金中拨付维修资金,脱落外墙得到修复。“小区外墙脱落,没想到这么快就得到解决。这还多亏了‘近邻’党建这一先进举措。” 王先生说。

不仅如此,马尾区还积极探索“党组织搭台、工作室赋能、区域化覆盖”的离退休干部党建工作长效机制,成立离退休干部党员党建工作室5个,并推动党建工作室增点扩面,目前已有小区党建工作室21个。

共建共治共享 让所有居民成为“管理员”

在易安居小区,只要居民通过楼下的智能门禁设备扫描人脸,门就可以自动识别打开。而马限社区帝豪花园小区则独辟蹊径,运用“6565”民情工作法,构建6条民情渠道、5项精细分类、6种反馈方式、5个监督主体的工作闭环,以网格为单位划分辖区内的21个小区,设置“一网格一民情员”,提供即时性服务,确保每一件群众反映的诉求都有专人负责。

近年来,马尾区把平安小区建设作为新的重要抓手,结合老旧小区改造、乡村振兴、社区治理等,结合老旧小区改造、乡村振兴、社区治理等,以政府投入改造小区和新建有物业小区等基础设施完善的小区为重点,根据小区软硬件设施、物业等差别,将小区分为一星、二星、三星三类小区,通过加强小区安防设施、完善小区治理机制等措施在全区全面推行“平安小区”创建,在全区全面推行“平安小区”创建,今年将实现51个小区达到“平安小区”标准,让平安延伸到房前屋后,进入千家万户。

当然,这些都只是平安马尾创建的小小缩影。这正是得益于马尾区在擘画市域治理新蓝图中,以“平安马尾”为载体,坚持一手抓问题整治,一手抓弱项补强,健全社会治安防控体系,推动市域社会治理现代化创建活动落地见效。此外,马尾区还从实际出发,积极探索形成“135”机制、“6565民意导向”、三社联动等一批各具特色的社区治理模式。

平安创建不仅仅需要政法、综治责任单位的努力和坚持,更需要每一名群众的参与和担当。“我是马尾人,我的家乡我来守护。”今年41岁的倪艳是马尾镇平安共建企业群防群治巡逻队的队长。马尾镇平安共建企业群防群治巡逻队成立于去年5月,在过去一年多的时间里,他们面向马尾镇市民和全镇20多家企业,宣传着马尾群防群治和共建平安马尾的理念。“深化马尾市域社会治理是我们每个马尾人的责任。”

创新“枫桥经验” 线上调解解纠纷

“没想到不用面对面也能调解签字,而且还不用去到法院,我这案件处理的真快。”近日,一场特殊的调解在星辉村综治中心内上演。事情还要从两个月前说起,老王因土地纠纷问题,一直想和邻居调解关于土地的问题,但邻居远在外地务工。这导致两人很难面对面进行调解。星辉村综治中心了解到这个情况后,利用远程终端设备,在村里综治中心打造了一个“异地矛盾纠纷调解平台”,并为两家人精心准备了一场线上座谈。

“这才导致问题顺利得到解决。我们还会持续推广‘政治、德治、自治、法治、智治’五治融合平安法治乡村模式,用好‘诚信红黑榜’,引入‘齐看家.保平安’项目,打造异地矛盾纠纷调解平台,有效化解各类矛盾纠纷。” 星辉村综治中心相关负责人说。

这样的事例在马尾不是个例。近年来,马尾多措并举,不断完善基层社会治理,大力推进律师下沉基层提供服务,引导群众依法表达诉求、解决纠纷、维护权益,打造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的基层社会治理新格局。

不仅如此,马尾还涌现吴德霖、刘福华等个人金牌调解工作室,引导社会力量参与调解。当然,除了民间性的个人调解组织,马尾区劳动人事争议仲裁院创新工作机制,围绕“预、调、援、合、快、联”六字诀法积极化解劳动人事争议纠纷。数据显示,今年1-10月份全区共排查调处各类矛盾纠纷1190件,调处成功1176件,其中民间纠纷567件,调处成功567件,成功率达100%;行政调解623件,调处结案609件,结案率达97.8%。

此外,马尾区人民检察院创新推出“善良司法”的检察工作新理念和新举措。今年5月,区检察院在办理七旬老人刘某盗窃螃蟹一案时,发现刘某儿子、女儿均为下岗工人,女婿身患淋巴癌,外孙女患胶质瘤经2次手术尚未康复,家庭非常贫困。考虑到刘某有悔罪表现,及时赔偿了被害人的经济损失,取得了被害人的谅解。区检察院通过邀请人大代表、政协委员召开公开听证会,依法对刘某涉嫌盗窃一案作不起诉决定。正是通过这一系列严打恶性犯罪、保护善良等方式,进一步提升人民群众安全感,有效降低防刑事犯罪发案率。

创新社区治理 狠抓实干抓好落实

今年以来,在探索社会治理现代化进程中,马尾区把“微治理”作为主要抓手,聚焦群众迫切需求,发掘利用多方资源,推动部门联动,不断扩大社会治理“朋友圈”,有效破解和治理难题,以“小平安”汇聚全区“大平安”,创造性提出校安、家安、社会安等创建工作。

今年6月,我区首家“社区少工委”在沿山社区成立。“通过调动多元化的社区力量参与治理,在社区开展青少年宣传引导、项目服务等工作,形成区域团建大联盟大调动的青少年参与机制,打通联系和服务基层青少年的‘最后一公里’,推动青少年事务社会工作项目围绕社区治理现代化的远大目标更好发挥作用。”马尾团区委副书记吴潇义说,团区委积极整合社会力量,打造“阳光地带”青少年综合服务平台,推行“1347”工作模式,创新由政府主导并保障的,由社工组织孵化机构统筹全区社工组织开展精准、及时、高效服务基层社区治理需求的社工组织联动体系。

“这些微治理真真造福我们老百姓。”林艳华的孩子在江滨中学读书,从上学到放学,课后延时服务、对社会开放学校运动场所、校园安全共治共建,这些看起来不起眼的一系列“微治理”,让她对孩子的教育感到安心和放心。

“市域层面具有较为完备的社会治理体系,具有解决社会治理中重大矛盾问题的资源和能力,是将风险隐患化解在萌芽、解决在基层的最直接、最有效力的治理层级。”区政法委相关工作人员表示,推进新时代市域社会治理现代化有着极其重要的意义。

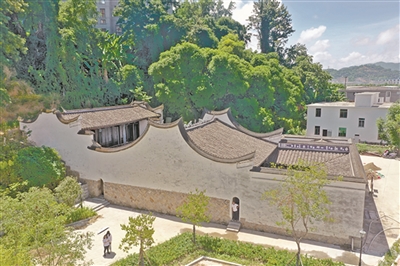

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)