在马尾留存百年的希望之脊——

船政建筑群的“中轴线”

http://www.mwnews.cn 2025-01-24 13:43:37 【字号 大 中 小】

(船政全景历史舆图)

作者 陈悦

中国建筑大多讲究格局上的对称、均衡,是中华传统哲学思想的有形体现,中国传统建筑无论大小其中都潜藏着一条清晰的“中轴线”。

“中轴线”或是厅堂廊道、或是道路河流,亦或是建筑群组,发挥着总领大纲、底定全局的独特作用,犹如是舰船上的龙骨一般。同时,因为建筑本身的功能需求,“中轴线”往往也是科学串联、发挥建筑功能的“功能线”。

一个半世纪之前,船政在福州马尾诞生,逐渐形成了规模巨大的建筑群落,其中也存在着一条中轴线。

19世纪60年代,近代中国开始了旨在自强的洋务近代化运动,船政的设立是这段历史中恢宏闪耀的标志性事件。赢得了“工业化起始”“海军摇篮”“近代教育开山之祖”“中外交流典范”等诸多桂冠的船政,择址于闽江之畔的一处山坳平地——当时属于福州府闽县的中岐乡,这块面积约为300多亩的平地背倚青山,面朝滚滚大江,首任船政大臣沈葆桢曾把船政所处的这种地理环境描绘为“大江在前迤南而下,群峰西拱状若匡床”。

现代追溯船政诞生的时间,通常依据的是1867年2月19日署理闽浙总督英桂致总理各国事务衙门的一封函件,文中称船政已于1866年12月23日正式“开局”,船政建筑群也就在此时“砌岸筑基,缭垣建屋”,破土动工。当时,建筑工程主要由中方官员管辖,欧洲工程技术人员参与设计和指导,招募自福州、宁波、上海等地的工匠具体施工,中外人员齐心合力,历经艰辛,至1868年8、9月间大功告成。船政建筑群占地面积大,包含有行政、教育、工业生产、军事、生活等等建筑物,其种类、功能复杂多样,具体的建筑样式上更是中西共存,既有象征着工业时代的欧式红砖建筑和高大的烟囱,同时也有中国传统的衙署院落。规模宏大的船政建筑群本身在当时即是中国乃至东亚的一大巨观,又因为象征着古老帝国走向近代化的决心,更使人刮目相看。

要使数量、功能众多的建筑围绕着船政的使命目标科学排列组合,便于管理、组织,同时满足欧洲工业生产的需求,以及中国生活经验的需要,并遵从传统的建筑格局文化理念,显然必须按照一定的规则布局。对此,船政档案中并无专门的说明,不过在船政建筑群落成时,船政曾绘图以志,由船政委员黄维煊撰写建筑群的形成过程和布局,在其笔下,总领船政建筑群的“中轴线”清晰可辨,统率着船政建筑群的全貌。

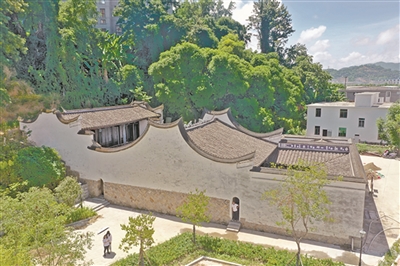

船政建筑群的中轴线,是由一座建筑为中心而延展开,即整个船政建筑群中的核心——总理船政衙门。立定了这一中心点后,其他船政建筑都是以处在衙门的“左、右、前、后”来确定其空间概念。

船政衙门的背后山腰,建有船政天后宫,“以期镇慑,以申祈祷”;衙门的左侧一带是洋员寓所、学堂、艺圃、中国工人宿舍等建筑;衙门右侧方向是洋员寓所、外国工人宿舍以及船政的官道;衙门的前方一直到江岸,是船政的整个生产厂区,四周有栅栏和人工河围护,便于管理。在生产厂区内,中轴线继续延伸,首先是船政的生产管理机构——办公所,而后中轴线形成了一条非常明显的厂区大路,将厂区划为左右两个片区,中轴线以右是以船体生产为主要使命的各个相关车间,例如船台、铁胁厂等,中轴线左侧是以建造船用机器等设备为主要产出品的车间,轮机厂、锅炉厂、大铁厂等。

这条中轴线的末尾是江岸边的两座起重码头,历史上叫作“起重道头”,其中金属结构的铁码头又称“铁水坪”,木结构的起重码头又称“木水坪”。在厂区内,为了便于分处在中轴线左右的各车间之间的物料运输,沿着厂区中轴线向左右辐射,又铺设了多条纵横交错的铁轨,仿佛是从中轴线上伸展开的毛细血管。

从天后宫、船政衙门、船政办公所直抵江边起重码头的这条建筑脉络就是船政建筑群历史上的中轴线。这条脉络,曾是船政建筑群中沟通行政、教育、生产等部门的大动脉,是人员往来最频繁的通道,把握了这条脉络,可以快捷系统地了解船政建筑群的全貌,也是快速总览参观船政建筑群的绝佳线路。

1912年4月21日的傍晚,孙中山先生乘坐小轮船从福州城到访船政,在铁水坪登岸后,正是沿着中轴线参观船政。孙中山在时任船政局局长沈希南的陪同下,饶有兴致地步行参观厂区车间、办公所,最后来到中轴线上的重心——船政衙门,船政局在衙门侧旁的储材馆(原船政洋员副监督德克碑寓所)举行欢迎宴会,孙中山先生就在这次席间发表了著名的“足为海军根基”演说。1912年春天的这次经历,在船政中轴线上增加了一番海权文化的色彩,行进在这条路上,孙中山先生抚今追昔,感慨船政缔造不易,感伤甲申、甲午海战中国海权蹉跌,更展望中华未来的海权,希望发展船政事业,巩固海军基础,使中国的海军与列强并驾齐驱,原本是“管理线”“生产线”的船政中轴线,由此成了一条铭记中华海权的中轴线。

自创生以后,船政建筑群历经了百年的风雨沧桑,地上建筑也是几经变迁,从国家的自强机构,到聚焦于舰船建造的工业企业,乃至现代成为了著名的工业遗产。颇有意味的是,尽管建筑群的格局、功能发生了巨大变化,但那条中轴线依然清晰可见。

船政天后宫的俯瞰下,从船政衙门、官厅池一路向江边前行,民国时期重建的船政办公所钟楼依然伫立,曾是指引船政生产作息的“航标”。经过了钟楼就是历史上的生产厂区,承载着历史中轴线的一条笔直道路通向江边,中轴线两侧的建筑功能在新中国成立后曾发生大的转换,中轴线右侧原本是制造船体的船台,后来变成了轮机车间、综合仓库,现代则活化利用成为了中国船政文化博物馆的馆舍,以及《最忆船政》实景演艺剧场,百年前诞生了“万年清”等著名的船政造军舰的原地,现在成为了弘扬船政文化的阵地。中轴线的左侧原本是船政制造机械的部分,后来建起了管加工车间和一座座船台,现代则成为船政的展览空间、“海上福州”历史展馆,以及造船业态展示场所。中轴线的末尾,铁水坪早已改造为万吨级的马尾造船厂舾装码头,现在则成为风景如画的游览步道。

马江辉映中,回望这条中轴线,曾经的船政大动脉、中华海权轴线,历历在目,现代则又多了一层来自于文化的含义,天后宫、船政衙门,是来自历史和传统深处的深情独白,欧式的钟楼、厂房标志着古老文明在近代试图拥抱世界的努力,一栋栋被活化利用的工业建筑,体现的是传承和弘扬历史文化的无尽想象,江边望着大河滔滔,那是向着海的无尽可能和希望。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)