纪念沈葆桢巡台150周年

沈葆桢与台湾近代化的黎明破晓

http://www.mwnews.cn 2024-06-21 14:09:11 【字号 大 中 小】

作者 陈悦 江韫椟 /综合整理

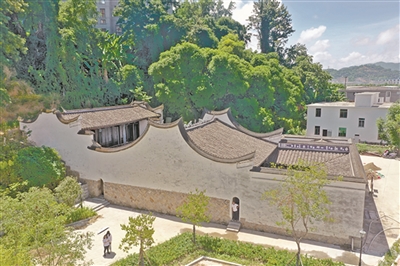

沈葆桢,字幼丹,福州人,清末重要的政治家、军事家和改革者,是晚清洋务自强运动的关键人物之一。

沈葆桢曾任翰林院编修、江西广信知府、江西巡抚等职。1865年,沈母去世,沈葆桢回籍丁忧,但闲居的清静很快被时任闽浙总督左宗棠打破。

彼时的中国内忧外患,为解决两场鸦片战争后空前严峻的海防危机,1866年,左宗棠在福州马尾创办船政,尚未来得及开工,就被调往陕甘任陕甘总督,行前力荐丁忧在家的江西巡抚沈葆桢接手船政,并亲自到宫巷请沈葆桢出山。然而,左宗棠两次探望沈葆桢时都被沈以“重孝在身”推诿了。后左宗棠上疏说:“非沈葆桢不能任其职。”

1867年,沈葆桢接替左宗棠任第一任船政大臣,在福州建立起中国近代史上第一座造船厂,装备了中国近代史上第一支海军舰队。在沈葆桢的倡议与坚持下,福州船政局开办学堂,先后派出留学生100多人,远赴英、法等国学习轮船制造技术和驾驶技术,培养了邓世昌、林泰曾、刘步蟾、林永升等一大批杰出人才。冥冥之中,沈葆桢以及他培养的船政学子们,开始与台湾产生交集。

1874年,日本借口为失事的琉球船民报仇,出兵入侵台湾(即“牡丹社事件”)。为反抗侵略,清廷委任沈葆桢为钦差大臣,办理台湾军务。赴台当天,沈葆桢上奏《筹台湾防务大概情形折》,汇报处理日本侵台事件的方略。随即携船政学子们跨海赴台,将所勘探台湾海防情形与风土人情详尽绘图,为台湾海岸版图的界定作出历史性贡献,也为保台御敌提供了重要参考。

保台的同时,为兴台湾之利,沈葆桢在台湾开始了一系列近代化建设事业,使台湾岛迎来了近代化的黎明。沈葆桢主政台湾期间,他提出“善后即创始”,悉心筹划、深谋远虑,就台湾的防务和开发提出了一系列思想,他着手开禁、开府、开路、开矿,并开发台湾东部山区,废除渡台禁令,鼓励开垦,促成台湾政治经济中心北迁。从此,岛内人口大幅增加,并开始与大陆自由通商、通航,迎来了经济的一次大飞跃,为1885年的台湾建省奠定了基础。

绘制台湾第一张近代意义地图

台湾第一幅采用近代测绘方法制作的台湾城市平面详图,是1875年完成的《台湾府城街道全图》,该图高70厘米,宽88厘米,比例尺1/5000,图面右端署“光绪元年船政学生魏瀚、郑诚、郑清濂、陈兆翱、林庆昇、林日章仝量绘。”即1875年福州船政学堂学生6人测绘。

绘者既对官署、兵营、文庙等官方机构和寺观、会馆等公共机构作了准确标示,也对部分外国机构如西班牙传教士所建天主教堂、英国长老会传教士所建医馆等作出清晰标注。据台湾“中央研究院”谢国兴研究员研究,1875年绘制的这幅台湾府城街道图,以今日同比例尺之航测图加以叠合对照,可以看出其方位准确性极高。例如,在地图中可见“白龙庵”的旧址,白龙庵是清代驻台福州籍班兵所建,康熙朝开始奉祀其自原乡移入的保护神五福大帝(五灵宫),道光年间建庙,可以说是福州白龙庵在台湾的分灵庙,还有福州会馆等位置。

原图长期下落不明,此前仅见载法国外交官于雅乐《台湾岛:历史与地志》法文版(1893)单色影印插页。中国科学院自然科学史研究所学者郑诚在俄罗斯国家图书馆内发现了《台湾府城街道全图》彩绘本。彼时,《台湾府城街道全图》测绘完成后当摹绘副本数件分送要员。俄图藏彩绘写本或系传世孤品,内容完整,字迹清晰,文献价值犹在于雅乐影本之上,更是非常珍贵的台湾历史文物。

值得一提的是,1874年5月,严复也曾跟着沈葆桢乘“扬武”舰到台湾“测量台东奇莱各海口”地形和海面形势,为清军军事行动提供第一手资料,也为中国台湾省海岸版图的界定作出了历史性的贡献。

开启使用机械化采煤的基隆煤矿

台湾基隆煤矿是我国第一座用机器开采的新式煤矿。船政创建之初,燃煤多来自英国进口,不但价格昂贵,而且受制于人、到货迟缓。台湾基隆埋存优质烟煤,明代民间就有用土法开采。英美等列强早就觊觎,妄想窃取,均被清朝廷拒绝。

1873年,船政向基隆民窑订购燃煤,但不能完成交货。1874年沈葆桢赴台时,就主张加快开发台湾煤矿,在给清廷奏章中提出:“垦田之利微,不若煤矿之利巨;垦田之利缓,不若煤矿之利速。全台之利,以煤矿为基始”。又提出将基隆煤矿改为官办,用机器开采,以提高产量。获得清廷同意后,沈葆桢即着手筹办,雇请英国人全面勘察,购买机器、招聘洋匠,选定在基隆老寮坑立矿,人称“清国井”。

1877年煤矿建成,同年8月出煤,日产煤30-40吨,盛产时采煤工人约1000人,1879年产煤30045吨,1881年产煤53600吨。主要出售给船政使用,部分投放市场,供应民用企业需要,促进了当地的经济建设。至今“清国井”遗址尚存,有三口,一为通风井,一为主井,一为四方井。

沈葆桢在基隆建煤矿时,还修就一条轻便铁路,直运煤碳到码头。1875年10月,沈葆桢奉调任两江总督并南洋通商大巨。1877年,为了维护国家主权,拆除英人未经批准在上海兴建的吴淞铁路。船政继任者丁日昌建议将铁轨移至台湾,供修筑台南铁路之用。沈葆桢十分赞成并大力支持。同年10月开始,将吴松拆下的铁轨用船政制造的“万年清”等轮船运至台湾,次年初全数运到。后因经费不足,丁日昌抱病回籍休养,筑路计划未能实现。但是在刘铭传担任台湾巡抚时,于1887年奏请清廷批准修建基隆至台南铁路。1891年修至台北,1893年修至新竹,计78.1公里。是我国自行集资、自己主办、自行控制权益的第一条铁路。这是沈葆桢开其端,丁日昌继其后,刘铭传集大成的一项建台伟业。

开山筑路,办学抚番

1874年,赶走日寇之后,沈葆桢率队开山筑路。他们分三段进入亘古以来不通人迹的大山,劈开东海岸悬崖峭壁。开通“南路”两段389里,即现今的南回公路,“中路”段265里即现今的新中横公路,“北路”段205里即现今的苏花公路,共计筑路859里。

以将近一年时间使台湾东西部贯通,山区平原连成一体。这些工程相当艰巨,开凿断崖峭壁的苏花公路,至今令人叹为观止,它对台湾东部的开发起了决定性作用,现今台湾主要公路的走向仍然沿用当年的路坯。

在修路同时对沿途实行屯兵卫、立村堡、设隘碉、致工商、设官吏、建城廓、设邮驿、置廨署等14项措施,沈葆桢把开山修路与巩固国防、发展经济、建设城镇、加强管理结合起来,成为了台湾近代化的先决条件。

与此同时,路修到哪里,供少数民族学习的义塾就办到哪里,仅在南投埔里就设番塾26所。沈葆桢还亲自编写教材《训番俚言》,供全台各地义塾使用。办学抚番政策实行后,番民学习文化形成热潮,文明素质和文化素质大大提高,走出原始时代的“茹毛饮血”,逐渐进入农耕时代。特别在废除汉番禁婚之后,高山族的物质文化水平有了进一步提高。

在开山筑路前后,台湾发生瘴瘟,不少战士染疾而亡,为保卫台湾、开发台湾献出了年轻的生命。为纪念这批勇士的义举,沈葆桢将135具义士的尸骸收殓运回马尾亭江虎头山东北麓,建立“义塚”公墓安葬,至今保存完好,已列入第七批全国重点文物保护单位。

构思电报通信

台海相隔,讯息不通。沈葆桢受命赴台驱日寇时,就感到这对瞬息剧变的军事斗争取得主动权非常不利,便上疏朝廷称:“台洋之险,甲诸海疆,欲消息常通,万不可无电线。”又说:“不及造一轮船之资,瞬息可通,事至不虞仑卒矣。”

1875年10月,丁日昌接任船政大臣,秉承沈葆桢意愿,积极创办电报,在船政后堂增设电报学堂,两期招收学生140人,毕业后分配全国各地。他亲自主持架设台湾府城至安平线路,令船政学生苏汝灼、陈国平、林钟玑等架设台南至高雄电缆78华里。在陆上架设电线成功后,1887年由船政学生和船政建造的“飞捷”轮作为水线船,开工铺设福州川石岛到台湾淡水的海底电缆,全长117海里。这条电线一直沿用到“七七卢沟桥事变”,日军全面侵华,被川石农民愤而砍断,至今旧线仍然埋存在海底。

由此可见,台湾的近代化是由以左宗棠、沈葆桢、丁日昌为代表的福建船政官员与师生员工所开创。著名史学家连横曾评价沈葆桢:“析疆增吏,开山抚番,以立富强之基,沈葆桢缔造之功,顾不伟欤。”因而,沈葆桢更是被称为“台湾近代化第一人”,为纪念沈葆桢功绩,台北市政府大厅曾起名为“沈葆桢厅”,并悬挂他书写的《礼运大同篇》以及相关生平事迹。

沈葆桢于1879年去世,在临终前,沈葆桢心中念念不忘的是购买铁甲船。或许他一直憧憬着这么一幅画面:我国的铁甲船航行在中国海域之上,再也没有他国军舰胆敢染指台湾。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)