《里斯本丸沉没》:战争不止在战场

http://www.mwnews.cn 2024-09-13 14:20:56 【字号 大 中 小】

作者 黄文玲

1942年10月2日,载满英军战俘的日军货船“里斯本丸”号行驶到中国舟山东极岛海域时,遭到美国太平洋舰队潜艇部队“鲈鱼”号发射鱼雷击中。日军在撤走本国士兵之后选择封死战俘所在的一到三号船舱,并在船沉没之后射击海面上挣扎求生的英军,直到中国渔民顶着枪林弹雨开展救援。

828个年轻的生命因此葬身海底,但这件事几近无人知晓,甚至亲历者与其他人谈起会受到质疑,因为大家“从未听说过有这么一件事”。

“再不拍就来不及了”,从为电影《后会无期》做制片接触到东极岛渔民口中的“里斯本丸”号客货船后,导演方励倾尽家财,历时8年,辗转中日英美加拿大等多国,联系到380多位亲历者及其后代,获得了书信、手记、照片等资料。再从博物馆寻找到幸存者的口述录音,在历史的缝隙里抢救出发生在1942年的这一桩惨案的碎片。由于片中大量资料来自于托尼·班纳姆博士的著作《里斯本丸沉没》,电影也取了相同的名字。

本片舍弃了战争纪录片中最常用的新闻式笔触,由摄影机静默地跟随导演寻找、询问、观察、记录的脚步,将视角着落到“人”这一战争中最易被忽视的个体上。

我们可以通过镜头看到导演在做街头访问,却被孩子反问“你为什么这么关注一艘船?”

我们可以看到,幸存者后人们在镜头前诉说着对永不再见的亲人的思念。波特中尉的儿子在战后只收到了军方的阵亡通知,通过导演的访谈他才获知父亲生命的最后时刻有着怎样英勇的故事。由于死者太多,众多死者的死因甚至都未查明,一对父母只能在孩子的墓碑上留下“二等兵肯尼思,可能是被淹死了”的描述;一位妻子在丈夫死后三年才收到丈夫上船之前写的信“我们很快就会团聚了”,不禁让现今的观众唏嘘,也许有一些人已经在天堂团聚了。

我们可以跟随导演询问日本战争史学家黑泽教授:“船沉没的地方距离最近的岛只有两公里,为什么不选择把战俘转移到岛上呢?”而黑泽教授的回答耐人寻味:“在俘虏的安全和防止俘虏逃跑之中,会选择防止俘虏逃跑。我是这样认为的。”

我们可以从幸存的威廉·班尼菲尔德口中听到他对击沉“里斯本丸”号的美军潜艇“鲈鱼”号的看法:“不存在什么友方的炮火,没有人会怜悯挡路者。”同为幸存者的丹尼斯·莫利在讲述中表达了对中国渔民深深的感恩:“如果中国人不进场,日军机枪扫射就不会停火,想把我们全部置于死地。”“他们救的人比他们自己以为的多得多。”“是来自天堂的善举。”

摄制组还找到了事件中沉没的“里斯本丸”号船长经田茂的儿女,他们对父辈的经历一无所知,看到自己父亲的庭审记录时非常惊讶。但没有找到水手的后人,这些被军队征召的水手在战时被当成消耗品一样使用。

在“里斯本丸”号被击中的第二天上午,东极岛上的渔民们看到船尾沉没产生的巨大水花才知道发生了什么,他们不约而同地选择用小舢板赶往一线,去挽救海中的生命,他们捞起了384个奄奄一息的英国战俘,并给他们提供食物、衣物和庇护所。其中一个参与救援的渔民的女儿说:“我的爷爷在父亲13岁时死在海上了,所以当时15岁的他,听到这个消息立刻就去了。”

80多年过去,参与救援的中国渔民大多去世,但他们朴素的善良是会发光的,指引着导演方励找到了最后一个亲历“里斯本丸”沉船事件的渔民——林阿根(编者注:于2020年8月6日去世),当他受到夸奖时也只是腼腆地笑笑。

《里斯本丸沉没》通过充满温度地素材编排,交叉互证,将见证者与审判者的身份让渡给观众,当你看完这122分钟,经历战争而破碎的家庭,被战争异化的人,你是否和我一样泪流满面?或者你还会记住电影的结尾:“30°13′44.42N122°45′31.14″E,历史会记住这个坐标。”

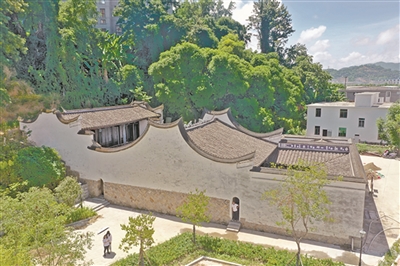

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)