马尾“书式”生活 “阅”读“阅”香

http://www.mwnews.cn 2024-10-25 14:24:04 【字号 大 中 小】

本报记者 江超云

编者按:在福州市,遍布城乡的新型空间与八闽地域特色文化相融合,成为一个个“福”文化的地标。马尾区非物质文化遗产展示馆、船政书局等2家公共文化空间上榜“福州最美公共文化新空间”。它们或充满艺术气息、美学创意,或赋美城市、赋能文化……这些空间不仅提供公共文化服务,而且高颜值、有内涵。记者带您探访“最美公共文化空间”,看看它们究竟“书式”在哪儿?

在新空间里邂逅马尾特色文化

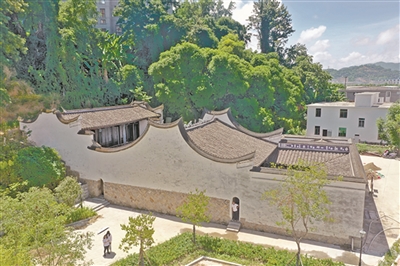

踏着蜿蜒的青石路,走进地处船政古街的一处古朴典雅的空间,这里是入围“福州最美公共文化新空间”的马尾区非物质文化遗产展示馆。

马尾区非物质文化遗产展示馆总面积约为535平方米。分两层,一楼展示了琅岐肩顶戏,福州剪纸(马尾),闽安螃蜞酥、螃蜞酱制作工艺等国家级、省级、市级、区级的非遗项目,以及区内的特色民俗文化、民间舞蹈、民间传统技艺等。

二楼另设特色文化展馆,面积约为200平方米。以序厅、丝路枢纽、海峡缘深、船政先声四部分为框架进行展陈布置。非遗展示馆还常态化地开展了传承体验项目和活态展示活动,通过线上线下宣传展示活动推动和宣传非遗文化。

非遗馆采用了现代化的展示手段和先进的技术设备,展示非遗主题展品、场景化体验等手段,设置了如数字化展示系统、互动体验区等,不仅提升了展示效果,打造现代公共文化与非遗传承展示融合的服务体系,也使得展示馆在文化传播和教育方面更具吸引力,增强了观众的参与感和体验感。

该馆依托馆内文化空间和文化资源,发挥阵地作用,年均开展各类群众文化活动百余场,丰富了市民的精神文化生活。同时,该馆还依托文化空间创作文艺精品,保护传承非遗项目。这些活动不仅展示了马尾的文化特色和创新实践,也鼓励了更多的社会力量参与到公共文化空间的建设和发展中来,共同推动文化事业的繁荣发展。

马尾区非物质文化遗产展示馆的前身是原圣教医院门诊楼,这是一座双层砖木结构的欧式小楼,整个空间以木材和石材为主要建筑材料,营造出古朴典雅的氛围。马尾区文体旅局通过激活老建筑,赋予其新的生命,将艺术带入社区、融于生活,让原先已被闲置的圣教医院升级为文化新天地、艺术空间和城市更新亮点。

圣教医院由英国教会基督教中华圣公会于1901年创办,主要为外轮提供船员医疗和检疫服务。两栋楼组成,按楼房建成时间分前期A座(一层建于1901年,二层建于1925年)和后期B座(一层建于1925年,二层建于1948年)。占地面积约766平方米,总建筑面积约1656.8平方米;1951年福建省人民政府接管马限圣教医院,曾改名为福建省马江医院。

在城市更新中,文化与旧楼一同扎根焕新,蓬勃生长,文化与城市的发展交融,马尾区非物质文化遗产展示馆就此成为新时代美好生活重要的文化新阵地、新载体。

让阅读成为照亮前行的灯塔

在中国船政文化城内,记录了船政自1866年创设至今,向海图强的奋斗足迹。

走进园区,仿佛漫步于百年船政史间,这里的古建筑经过了保护修缮及提升,创新性地将船政文化和科技元素相融合,打开了贯通历史、现实与未来的传承发展新格局。

船政书局在中国船政文化城的核心区片区中,它原本是马尾造船厂的机装课仓库。经过改造后,由单层空间变双层空间,占地1203平方米,藏书15300多册,其中船政方面的书籍约有800册。

在历史的弹指一挥间,船政展现了近代中国先进科技、高等教育、工业制造、西方经典文化翻译传播等丰硕成果,孕育了诸多仁人志士及其先进思想,折射出中华民族特有的忠心报国、博采众长、勇于创新、砺志笃行的优秀传统文化精髓。

而这,都离不开知识的力量。船政书局的建立,不在于复刻辉煌,而在于将这样创新的精神、传承的自信抵达每一个人。

它的设计灵感来源于船舶,整个空间被想象为一艘在海中航行的“方舟”,通过传统船舶的空间布局,形成了集合主题书店、休闲书吧、学术场所为一体的文化空间。

一楼作为阅读与展示的区域,二楼通过“甲板”的设计,打造了一个休闲与活动的区域。书局的中庭是整个空间的核心,悬浮在头顶之上的巨大黑色船舶骨架增加了空间的历史厚重感,同时,顶部黑色的镜面装饰像水面一样,将一切倒映其中,营造出一种时光倒转的错觉。

呼应建筑外观与内部结构的船型,船政书局软装设计师邦邦发掘了船锚、船舵、船窗等构件的艺术延展性,让旧物件在新空间中焕发出悠长韵味。

“遥想舳舻千里的盛况,我们想在船政文化的发源地福州,营造一个让历史文化与精神文明交相辉映的全新城市空间,唤醒人们对城市文化的深度认知与内在认同。”邦邦谈及船政书局灵感来源时说道。

船政书局不仅是一个书局,更是一个文化传播的场所,它通过设计,使空间拥有了更完善的文化表达,成为船政文化的重要输出点和落脚点。

它以一个全新的城市文化空间,承办了“福建船政文学讲坛”、第十二届海峡两岸船政文化研讨会、“海峡论坛”等学术论坛,满足了船政相关的宣传、研讨交流及学术会议等多种功能,激活了城市的内在生命力,与人们的时代记忆深切共鸣,成为区域文化精神的聚合点。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)