贺卫方、雷颐谈《从今以后我叫“丁”》

http://www.mwnews.cn 2013-03-18 16:02:00 来源:网易读书 【字号 大 中 小】

主持人:今天很荣幸邀请到北京大学法学院的贺卫方教授和中国社会科学院近代史研究所的雷颐研究员来谈谈法律出版社新出的一本书,叫《从今以后我叫“丁”》。这是一位法国在华传教士20世纪与其法国家人的通信集。我们聊聊这本书,也以此引子,聊聊20世纪在华传教士的一些往事。下面请雷老师先谈。

雷颐:传教士嘛,我们知道,他们是中西文化交流很重要的环节,很重要的中介,实际上从明朝末年就开始了,利玛窦等,后来有一段禁教,随着鸦片战争打开中国大门,传教士又来了,很多中国新的东西都是从那儿开始的,传教士带来了很多新的东西,比如新式教育,教会教育,是一些带有福利性质的,给一些穷人的小孩免费读书,于是逐渐有了现代小学,中学,大学,包括一些经济作物也引了进来。老贺你是哪里人?

贺卫方:山东烟台人。

雷颐:我记得什么落花生、大苹果……

贺卫方:山东从前种植花生的是一种果实很小的花生,后来美国传教士到了登州也就是现在的蓬莱传教,发现山东的土壤种植花生很好,而且美国有一种花生品种果实非常大,然后就引进了大花生,整个山东,甚至山东之外的地方种植,给当时的中国创造了很多外汇,就是传教士倪维斯引进来的。包括你说的著名的烟台苹果和其他一些水果,也是传教士带进来的。还有绣花业,教育方面的聋哑人教育,整个中国的聋哑人教育开始于登州,是美国传教士传进来的。说起医院,中国最早的医院其实是广州的新豆栏医局,美国传教士Peter Parker,中文名字叫伯驾,1830年代就在广州创办了中国第一所现代医院,治疗白内障,非常神奇,中国人觉得怎么可能是这个样子?治疗好了就跪下来给医生下跪,伯驾说,这是上帝让我给你治好的,你信上帝吧,许多人因为这个相信上帝了。

雷颐:你是山东人,今年是登州文会馆一百多少周年纪念,登州文会馆成为大学的历史可以追溯到1876年的时候……

贺卫方:它是中国真正的第一所大学,你知道,京师大学堂,教习中间,西学教习,除了一个人以外,全部是登州文会馆的毕业生,你可以想想,京师大学堂这样的教育水准,所以登州文会馆当之无愧是中国第一所大学。

雷颐:你们家乡直到现在还出了那么多很有名的学者、文化人,丁肇中,包括你贺卫方,都是有一种传奇的现代文化的熏陶、熏染。

贺卫方:哈,不要把我也算进去。山东的近海文化有比较开放的特色,容易接受西方的东西,可能和早期登州作为最早开放的口岸之一有关。不久后烟台——旧时称芝罘,西方人拼做Chefoo的——因为港口条件更好,取代了登州,成为整个贸易中心。此外,西方人还发现烟台是一个避暑胜地,当时住在北京的外国公使们在夏天的时候,愿意从北京来烟台海滨度假。英国人把这个城市称为“中国的布莱顿”。Brighton是英格兰岛最南端一个海滨度假胜地。他们经常到那边去,甚至在烟台建立了将近20个国家的领事馆。所以那个地方就有了许多传教士和其他西方人留下来的痕迹,你现在看烟台最好的医院,毓璜顶医院,建得高楼大厦,其实奠定基础的是美国的传教士,汉文名字叫郭显德的长老会传教士。

雷颐:这是山东。我们知道传教士在国内还办了很多大学,中学、小学、大学,很多很有名的学校,到后来都很有名,但到1949年之后,从反帝的角度来看这些问题,把这些传教士都赶走了,在我的印象中,这些西方传教士,学校关闭了,解散了,所以传教士在我的印象中消失了,极少数也可能被关起来了,说是间谍什么的,包括一个叫龚品梅的,关了几十年,尤其是外国的传教士好象统统赶走了,我真不知道还有这么一个传教士,丁神父,法国的,一直能够生活在大陆,1961年去世。

我听说这个事情,这本书,我觉得就挺有趣,里面介绍了……虽然是选的,但有的地方有一些细节,他更多是外来者,我们在这个文化中生活,对很多事情习以为常,而他作为一个外来者,随时都会和他原来的文化做对比,和他原来的生活环境对比。我注意到一点,因为现在我有个经验,出差,现在住的只要是带星级的宾馆,三星级,或者不带星的,我注意到一个特点,我开始不理解,为什么所有的被子都是压在床垫子下面,睡觉的时候觉得不舒服,得给它拉开,这本书告诉我了,他说他到中国很奇怪,“哎?他们睡觉跟我们不一样,中国人都是把被子往里面叠一下装在里面,而不像我们是压在床垫下面”,星级宾馆实际上是按照外国的模式来的。里面有很多生活的细节,他看到了中国人的点点滴滴……

贺卫方:婚丧嫁娶的一些习俗在他看来都是非常不一样。

雷颐:尤其是写在他去河北,从上海那边来,住在天津,再到河北……基本是从这里面选的,因为这是节选的,我不知道其它的法文内容是什么,但从他节选的来看,他对中国人还是很友善的,我们知道有些传教士对中国往往有一些负面看法和评价,但这本书里往往是正面看法多。但他初到中国时他也说,他最不适应的就是街道上大街小巷的气味……

贺卫方:弥漫着一种和欧洲城市完全不同的气味。

雷颐:这也可以理解,比如南方的臭豆腐,还有海鲜……

贺卫方:现在不只是南方,在北京,马路边上经常有一些卖臭豆腐的,走到旁边就能闻到,这东西是闻起来臭,吃起来香,但对于行人来说,只是闻,不吃,所以我们只遭受了最不好的那一面。

雷颐:但有一点他不可理解,在中国,尤其是南方,每天早上南方人早上起来要倒马桶,在小河沟,专门有收马桶、收粪便的,再去沟里刷马桶,他说“我真不习惯这些男男女女在一起公开的当着我的面,当着所有人的面刷便盆”,他翻译成便盆,但可能是马桶,北方没有刷木马桶(的习惯),很多社会细节,进入了一些生活细节。他是1907年来的,到1961年去世,几十年,半个世纪,可惜刚才我听说,我知道这本书的法文版本很厚,有很多家书,这只是选了其中很少一部分,实际上他的家书更多……

贺卫方:全版也值得引进。

雷颐:我觉得应该把全版引进,经过节选,尤其还是经过译者选的,因为每个人都有自己的角度,认为哪些重要,哪些要避讳,相反的,如果是节选,它的史料价值,文献价值会有些(损耗),如果全版引进过来,所以我说这本书是抛砖引玉……

贺卫方:这只算是一个前言,序言。

主持人:就像中国古代小说的“楔子”……

贺卫方:对,或者是戏剧前面有一段垫场戏,“先一出”……

雷颐:我觉得这是不是出版社的策略,更精彩的在后面,更好的在后面。他特殊的经历,1949年以后还留在大陆的传教士不多,他在河北一个农村,农村那几十年的变迁,如果他跟他的家人,很自然的。但他并没有家人在一起,他又不是作为一个社会学家有意识地去观察,他恰恰是无意识的,恐怕我们读起来更有价值,因为不像某个学者,人类学家,要关注某一点,关注哪方面,他给自己的家人的信,就是平白无故的日常生活中看到的,所以对这本书我有一个非常不满足的地方就是……1949年之后没有任何介绍,前言、大事纪,都没有介绍,实现人民公社了,当时的外国传教士都赶走了,教堂封闭了,他怎么办,人民公社,他是社员吗?谁养活他?还是他被关起来了?看不到任何蛛丝马迹,1949年后他生活的状况,谁养活他?组织合作社把他合并进去了吗?当时还允许传教吗?他的教堂还在吗?还有奉献养活着他?他自由传教吗?这些重大变化(都没有)。

主持人:没有展现1949年以后的时光是怎么雕刻他的。

雷颐:对,这里面我就觉得非常遗憾,也可能是你们说的,“精彩在后面”。

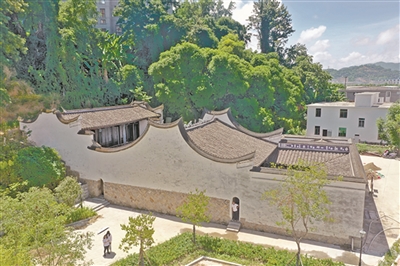

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)