《读药》对话阿乙:我像做数学题那样做小说

http://www.mwnews.cn 2013-08-19 09:43:59 来源:凤凰读书 【字号 大 中 小】

《读药》周刊:先来谈谈书名吧。这部小说集以《春天在哪里》为名,无疑与其中的主打篇目《春天》有关。而在你之前的《灰故事》里,也有一篇同名作品《春天》。你似乎对“春天”这个意象特别感兴趣?

阿乙:《灰故事》里的“春天”是强调一种发酵、膨胀的状态,写了一个人吃了人肉;《春天在哪里》里的“春天”是人名。在派出所上户口时,需要给孩子起名字,父亲问母亲,孩子啥时候生的,那母亲有气,说,反正是春天生的。那父亲就说,好,就叫春天。这个名字揭示的是父母的不负责任。也可以叫夏天、冬天。只是春天可能更符合任何人的期望,即使是很坏很不负责任的人。

《读药》周刊:你之前在媒体访谈中曾说过,《春天》将是一部长篇小说。请问最后是什么原因令它缩短了篇幅,成为我们现在看到的中篇?

我怎么可以忘记自己最开始的用心。

阿乙:目前大家看到的是原计划里的第一部分和第三部分,一共20节,其中1-19节是第一部分,第20节是第三部分(谜底)。第一部分是采取完全的倒叙结构,即叙事是从现在向过去倒退的,讲述者是死者曾经的房东;第二部分是采取完全的顺叙结构,即叙事是从过去某一时刻向前推进的,推到某个点和第一部分的最后一节焊接上,第二部分的讲述者是死者曾经的男友。这两个讲述者将共同讲述春天的一生,在第一部分里,叙事特别干硬、寒冷、肮脏,是照着人性和事件脏得没法再脏去写的,第二部分则是温润、光明、美好,是照着幸福和温暖去写的,是照着天堂和幻梦去写的。第一部分第二部分有一个非常明显的对比,好像天上绵羊般的云朵和地上散发着粪臭的臭水沟有一个对比。互相衬托。第三部分则是揭开那个黑洞,意思是第一部分的肮脏还没有到底,还有更深的黑洞。这个计划很好,但是我犯了一个错误,我将第一部分写完后给了人看,对方的回复很糟糕,认为这是一个粗俗的小姐的小说。我比较信任对方,我受了很大打击。结果我认为第二部分写不写无所谓。现在我在凶狠地揍自己,我在扇自己的嘴巴。以后我不将东西提前给出去了,万一犯贱给出去,我就一定要踢自己几脚,怎么这么贱。

东西发出去了,我就基本不会回炉了,嘴上说要回炉,但没一个回炉。你看外边大厦做好了,也使用了,还有施工队回去重做的么。就那样吧。我挺后悔我没把这个实验做完的。

《读药》周刊:正如在上述访谈中宣告的,你希望在《春天》里开始一个完全不同的写作方式和思考模式。为什么想要换一种写法?据说,这种新手法是受到了福克纳的影响?

我像做数学题那样做一篇小说。我写小说很累,雕琢感也很强。我是个努力的工人。

阿乙:不是受福克纳的影响。是我想做一个尝试,就是让文字在一部分里功能性特别强,比如在这部分,它特别的凝重和干涩,在另一部分,它特别的柔和与温暖。就像尤文图斯的队服,黑是黑,白是白,然后因为黑白清晰地相邻,黑的因而更黑,白的因而更黑。我从来没放弃对小说的尝试。我经历过很多失败。我想证明一种可能。也许这个没写好,但下次我写别的一个故事时就能成熟地采用这一结构。这个结构特别适合“兄弟反目”之类的故事。《正义晚餐》也在试验一种叙事,就是叙事是Y字型的,两条河流同时流动,最终汇成一条河流,在交汇的那一刻不是结束,而是重新开始一段。电影里经常有两条河流同时流动的设置,显得紧张。小说里法郎士写过。过去我做过的尝试是《小人》(《鸟看见我了》里的),我让一个故事从阳的一面讲完,然后留下一句话,让读者再从阴的一面想一遍,发现两个对立的结论都存在。那隐藏的结论还要更吓人。故事结束了,而惊恐才刚刚开始。我总会做这些方面的设计。我也会设计我的语言(我的语言不好,所谓幼功差,我最近一年读了不少诗,诗歌会感化我),设计我的结构,设计我的细节(我对无所不在的细节总是细心运营),设计我的人物,设计他的性格,设计他的对白。我知道这世界有很多天才,但我更喜欢踏实的人和踏实的事物。

《读药》周刊:从个人阅读体验来说,你在《春天》里进行的形式实验,在结构手法上很是越矩,但似乎并没能更强化故事的冲突性。相比于故事本身,你讲述故事的结构倒是更吸引人,甚至隐隐生成了一种内容效果。那么,这是你有意为之,让叙述方式成为内容的一部分?还是说,这是一场并不完美、有待改善的形式实验?

我不会停止所有我认为合适的探索,我也会拿捏分寸,不会成为探索的奴隶,我寻找的是讲述的方式与角度,我最终还是要讲这件事。

阿乙:前头已经讲过,比如这是个双子大厦,建造了一半。很遗憾,但也没什么不妥。缺掉也许也很好。实际上每次,我都是有一个故事,然后再来考虑用什么方式去讲它。而不是相反,不是先有一个形式,然后再去设计一个故事。讲述方式很重要,我在报社上班的时候就知道,烂的记者你把全世界都给他弄爆炸了,他也报道不出一个屁来,好的记者你就是让他去社区医院走一趟,他也能把自己采访的事情讲得津津有味。这个就是讲述的方式、角度。我不写小说的时候,喜欢和人讲过去的事情,我讲着讲着对方睡觉了怎么办?那就一定是讲述方式出问题了,角度出问题了。我知道有些人讲自己的事情时真不好玩,我都是忍着。总是要探索。

《读药》周刊:你曾说过,写《春天》这部小说,“主要是想表达一个永远的客人,谁也接纳不了她,谁也关心不了她,只有她自己。”那么是什么原因令你想写春天这样一个“永远的客人”?作为一个别人无法走近的人,春天怎么会对陈庆产生如此浓烈和执着的爱?

我觉得我这样的作者真是没有资格去写女人。甚至我觉得我没有资格去写所有人。

阿乙:我最近去一个稍远的医院看病,总是起很早搭地铁去,到那里挂号,只能挂到下午的,因此从上午到下午有那么四五个小时,人像一个傻鸟,在那医院外走来走去。前几天天还热,地上没有你坐的,没有谁认识你,走来走去,腹胀,肚子一肚子的货,不知道去哪里卸掉。不想去公厕。还是家里厕所好,家里在几十里外。这样我就觉得我和这个世界隔开了,我和它没有联系,我和它充满敌意。我怎么也融入不进去。我总是想逃离,但是我始终逃离不了。这只是我某一天的体验。而这世界上有一个女孩吧,曾经很多天,都是这样在外边飘来飘去,寄生于这生硬的世界。她就是这个世界的客人。我知道有这样一个女孩,我就开始来写。开始写得很煽情,就删除了,后来写的特别干硬,就是现在的样子,看不见同情的。我经历中有这样一个女孩。我写的时候想到《三十七度二》《茶花女》《双重赔偿》《邮差总按两遍铃》等等。但是我最近看过《日落大道》和《欲望号街车》,写人是最难的,总会有很厉害的作者,他让你望尘莫及。我想我得来回看这两部电影,看它个十几遍,再来写春天就好了。可惜当时没有接触到。《日落大道》和《欲望号街车》证明

《读药》周刊:你在叙事时,有时会突然出现某种违和感。比如在《杨村的一则咒语》这篇小说中,你在结尾抄录了一段英文歌词,这显然和故事中贫瘠乡村、愚昧农妇的背景有些不搭。那么,营造这种混搭风格,你究竟是基于怎样的考虑?

既然它让人想到另外一种可能性,那就值得保留。

阿乙:我还以为很自然呢。有时候自作多情看起来很可怕。我还以为有人会认为这是全球化对乡村的无情吞噬呢。就像电影《启示》的最后,印第安人在海边发现了白人,这是他们第一次看见白人,他们的命运从此被改变了。有很多人都跟我提过这个段落,包括译者,但是我还是将它保留下来。

《读药》周刊:《发光的小红》这篇作品和其他作品放在一块,显得有些特别:主人公的世界观很单纯,有价值观的色彩。怎么想到要写这样一篇小说?

当时有段时间很不自信,觉得自己走到死胡同了,就有重复自己的冲动。但现在不会了。我宁愿写一个新的烂东西。

阿乙:是因为有一个迷人的想法。迷人的想法害死人。看过《寡人》的都知道缘故。这件作品我重在锻炼自己的细节能力,这是个不可信的故事,我当时给自己的任务是,怎样写出“手划出一道白光”的效果来。我在做这个尝试,尝试成功,我就觉得好玩。它倒不是我后悔的作品,我后悔的是《北范》,因为是对《先知》的重复。因为《先知》让一些人觉得好,我就写一个类似的。我很后悔这么去做。因为

《读药》周刊:你的小说中的人物总有一股毫无来由的怪异或毛病,你自己怎么看?

我自己有很多毛病。《阁楼》里的怕死,就是我自己在怕死。

阿乙:有三四年,我怕死。有时候和人喝茶,突然说,我先走了。就是因为我怕死在他面前,死得羞耻。现在不怕了。人都会有一段遭罪的时间。我有时会把这几年写作的失败归结为抑郁症,但实情是这几年我写得很多,质量没下降太快,暗自里它在保持进步——也就是说,我的手段和方法现在更多,对事物的理解也深入了。一些人说《鸟看见我了》好,但是让我回到那时候去,我还不愿意。《鸟看见我了》结不出一个写长篇的阿乙,但是这几年鼻青脸肿的尝试,在中篇和一些架构上的尝试已经使我能去写长篇了。我的长篇现在写到14万字,写到20万字的时候结束。这是我第一个真正意义的长篇,也是最后一个。我写不起长篇。我只要写过一篇就好。我已经写了十个月了。

《读药》周刊:在这部小说集的发售语中,你说这里面的故事“都有点志异的色彩”。而中国古代的志异类小说,外表是奇幻的,骨子里却带有特定文化体制中的温情。但你的作品里,似乎并没有?相反,更多的是灰暗色调。

阿乙:有点志异的色彩,就是稍微归归类,就是都有点怪怪的。不要深究。

《读药》周刊:说到“灰暗”,记得你以前也曾说过,有一天要写一部“温暖到让人战栗”的小说,但这个计划一次次地流产。你今后还会为此而努力吗?

是灵魂上的缴械,甚至是歇斯底里的温暖。我打算写一篇这样的,如果我自己估测没有达到这个效果,我就将它销毁。

阿乙:看看我的空想——我打算写一篇温暖的小说,我一直在计划,我不知道它的长度,我打算让可能的读者像在雨地里看见上帝一样,垂下双手,任心灵痛哭。不是那种虚情假意地,拿起手绢,来个潸然泪下,而是全身心地被补偿得不行,被泥沼深处里浮现出的坚强阳光所感动。但它是个古代故事,我对古代题材永远都把握不了,我在想办法。我有这个冲动。

《读药》周刊:在这部小说集的发售语中,你还说道,“小说带给我的磨难与难堪越来越多,因为到今天我还没有征服它”。你和你的小说之间的较劲儿主要表现在哪些地方?

写小说是做一件工艺品,是做一件独立于作者的东西

阿乙:所有构成它的方面。1.想法;2.人物;3.性格;4.细节对性格的支撑;5.性格对人物对白的约束;6.至少两个人物之间的性格冲突;7.事情的起源;8.冲突的展现;9.冲突的深入;10.伏笔;11.语言;12.对无关材料的割舍;13.结构;14.开场白;15.对比喻的限制(这个刚开始做);16.背景。还有一些吧。,这是我对小说的理解。它只是所有小说里的一种,我写的就是这种成本巨大的小说。

《读药》周刊:这部集子里的好几篇作品都是根据真事改编,以你现在的创作状态,完全虚构和根据真事改编的比例是多少?有没有担心有一天身边的素材枯竭了怎么办?

写作者应该有自我造血的功能。

阿乙:我对素材的依赖越来越少。灵感开始总是只有一个蚕子那么大,长成一个世界,需要你勇敢地用你的经验与推理能力去演算,去设计。人是很容易写干的,写干就像频繁对着河水吐痰,大家都很无聊。他一定有他的办法。我越来越喜欢戏剧,戏剧作者是超越小说作者的,戏剧家是真正的巨匠。我得去戏剧里学习一些东西。那都是刺刀加红的真功夫。还有,保持阅读,就是保证自己不会枯竭。

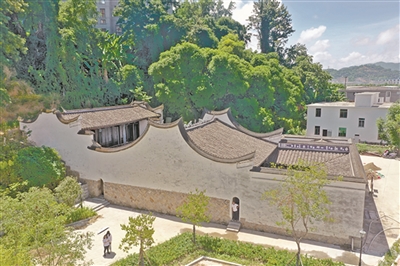

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)