地名,起名改名须慎重

http://www.mwnews.cn 2013-03-07 10:49:16 来源:海峡时报 【字号 大 中 小】

城市发展过程中的大拆大建,使得不少老地名已经不复存在。有的地名“老”了,铲土机在轰鸣声中,不容商量将其“葬送”;有的地名“旧”了,被视为“不吉利”,而被“下岗”了;有的地名一“诞生”,洋味十足,扮演着拿大旗狐假虎威的派头,却“水土不服”,拗口难解。

联合国地名标准化明确提出:“地名是民族文化遗产”。地名不仅仅是地理学意义上的符号,更包含了丰富的文化、历史、政治、经济等内涵,是一种特殊的文化现象。毫不夸张地说,某些传统地名,甚至就是一部长篇历史书。如马尾、马尾船政文化,都与地名分不开。北京、上海等历史文化名城里的地名就更不用说了。

地名随着人类语言的产生而产生,伴随着人类社会的发展不断丰富、完善。人们不仅将自己的美好愿望融入其中,而且将自然景观,人文特色等,以地名形式镌刻进历史记忆中。如福州“三坊七巷”,闽都文化通过地名以传承,发扬。传统地名经过历史、文化的积淀,与民风民俗、百姓心理紧密相。日常生活中,地名一旦固定下来,出门时好找、好查询。倘若采用行政手段,或开发商突发奇想,一夜间旧的地名消失了,或者改得不洋不土,“四不像”,这就等于把文脉的根切断了,让当地居民内心难以接受,心中也不舒服。

地名都带着情感的温度,你要重新起名,这个新名还不如以前的旧名,情感的温度自然就凉了下来,甚至让老百姓有逆反心理,你改地名跟我没关系,而他们嘴里经常说的还是之前的老地名。“文革”中,福州改了许多地名,如东街口一带,改为“东方红大道”,上杭、下杭改为“反资路”,30多年过去了,老地名依旧在百姓中认账。“折腾”了一阵子,又恢复了旧称谓。

名字上跟外国接近,感觉这样子才显得派头,地名的洋化、西化,是对传统民族文化,特别是民俗文化的漠视和中伤,是文化不自信。如一些商品住宅区和大型建筑物的命名出现了一种欧化、洋化倾向,完全丢弃了对中华优秀地名文化的传承与发展。

我们有必要传承中华传统地名文化,并积极应对世界多边思想文化的冲击,不要在城市化中把地名的文化之根割断。

本报通讯员 李功雄

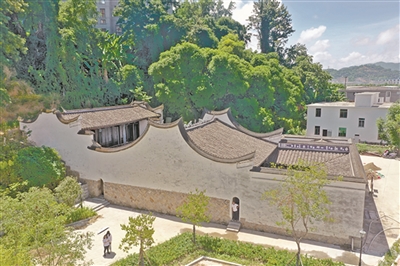

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)