马尾元宵怎么闹?

http://www.mwnews.cn 2019-02-14 11:26:40 【字号 大 中 小】

○以蓝

每年农历的正月十五,春节刚过,迎来的就是中国的传统节日——元宵节。按中国民间的传统,在这皓月高悬的夜晚,人们要点起彩灯万盏,以示庆贺。出门赏月、燃灯放焰、喜猜灯谜、共吃元宵,合家团聚、同庆佳节,其乐融融。

元宵燃灯的风俗起源于汉朝,“夜”在古语中又叫“宵”,汉文帝把正月十五定为元宵节。到了唐代,赏灯活动更加兴盛,皇宫里、街道上处处挂灯,还要建立高大的灯轮、灯楼和灯树,唐朝大诗人卢照邻曾在《十五夜观灯》中这样描述元宵节燃灯的盛况:“接汉疑星落,依楼似月悬。”

元宵节,新年的第一个月圆之夜,节到元宵格外浓,不出十五不出年,那马尾人的元宵节是怎么“闹”的呢?随着时代的不断变迁,马尾人除了传承旧俗之外,也有了新的过法。

喝青红酒

除了年糕、元宵,马尾人的元宵节还带点酒味。福州人在元宵节还有喝自家酿造的青红酒的习惯。

传说早在五代十国时期,将领王审知的部下吴阳和颜平被派到现在的福州台江区开辟港口、发展生产。这两员部将很爱喝酒,常因醉酒耽误工作。王审知下令不准吴阳和颜平再喝酒,只有在正月十五可以痛饮一天。解放后,该习俗曾一度被淡化。不过近几年,随着非物质文化遗产越来越受到重视,喝青红酒的习俗逐渐回归。

送 花 灯

天赐麟儿绘彩缯,

新娘房子霞光增。

宵深欲把金钗卸,

又报娘家来送灯。

——杨庆琛《竹枝词》

这首诗非常形象地描绘出当时福州民间送灯的盛况,在福州民间都有这样的一个习俗——送灯。“灯”与“丁”谐音,取添丁之意。送灯有讲究,姐姐出嫁头一年送“观音送子灯”,亲家舅用甘蔗挑着装有炒米糕、蒜头、豆腐、柑、橘、梨等食物的小桶或钵到姐夫家。若是新娘顺利怀孕就送“孩儿从盆灯”,第三年送“状元骑马灯”,如三年还未生,第四年送一盏“桔子灯”,如果连生贵子,就送“关刀灯”“飞机灯”,如果是女孩就送“莲花灯”这是福州千年流传的民俗。

猜 灯 谜

每逢元宵节,各个地方都打出灯谜,希望今年能喜气洋洋,平平安安。因为谜语能启迪智慧又饶有兴趣,所以流传过程中深受社会各阶层的欢迎。唐宋时灯市上开始出现各式杂耍技艺。明清两代的灯市上除有灯谜与百戏歌舞之外,又增设了戏曲表演的内容。

游神

清代以来,马尾街在政治、经济、文化等方面居中心地位,当时定于正月十五元宵节当晚游神。迎神游行队伍中,“兴福境”大王宫的“柏桔大王”“大王奶”作为一境之主神、船政官方供奉的主神“妈祖”婆婆因其地位高,而倍受民众拥戴。此外还有:前街保的“顺天圣母顺懿元君临水陈夫人”(民间简称“奶奶”)、钦心太保堂“南天伏魔主宰十极勇南王巡山张太保”、中岐保“九天锡麟金阙监生送子高元帅”(民间简称“高将军”)、周厝里玄帝宫“北极真武玄天上帝”、马限铺凤山寺“广泽尊王郭圣王”等等。游神队伍里由中岐村高辈分的乡绅在神轿前捧香盘。人们簇拥在神轿前后,或打扮成手执兵器的衙役或打扮成跟班手提灯执牌鸣锣开道。这完全模仿了高级官员出行的排场。人们将社神在境内衙里、万富里、前街、后街、故道尾主要街道上巡游,以祈望境内四季平安。民众欢天喜地夹道簇拥于队伍两侧,用鞭炮、烟花阻拦神轿于自家门前,希望他们能给自家带来好运。游神队伍中穿插有表演班子,如:踩高跷、肩头坪、青蛾精、孩儿弟、舞龙灯等。

“两马”元宵灯会

2003年,“两马同春闹元宵”活动由两岸人民自发而起。从此每年正月十五前,福州各县区特制的花灯直航马祖展示。同时,马祖组团送灯来马尾共度传统佳节。每年元宵,上千盏花灯在马尾与马祖流光溢彩,传承着两岸人民无法割舍的感情。

其实,早在千百年前,一个流传在闽江口善良“海神”的神话故事,触发了“两马”人民交流闹花灯的习俗,并世代相袭。如今,“马尾·马祖元宵节俗”更是成为迄今为止全国涉台非物质文化遗产的唯一名录。

“两马”闹元宵活动已经走过十七载,逐渐成为马尾人闹元宵的必备“节目”。

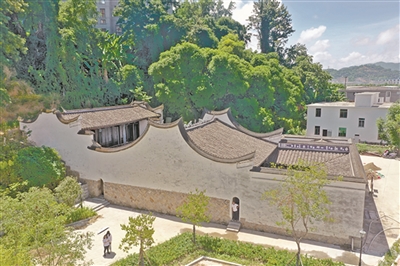

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)