罗 峰 书 院 的 前 世 今 生

http://www.mwnews.cn 2019-02-14 11:28:11 【字号 大 中 小】

○杨东汉

明、清时期,闽县琅岐岛上学堂林立,书院幢幢,书声琅琅,学风鼎盛,如下岐竹浦罗峰书院、上岐梅岩书院、龙台龙江书院、衙前文昌书院、白云寺朱子祠书院等比比皆是。其中罗峰书院规模最大。历史最久,名闻遐迩,成为岛上一处文明的遗珠。

罗峰书院又称龙津书院,因地处琅岐岛九龙山支脉罗钟山峡谷罗溪之傍,清溪中有一深潭叫跃龙津,故名。

罗峰书院是办在朱子祠,既是奉祀南宋理学家朱熹的殿堂,又是莘莘学子读书会文之场所。相传朱熹为避伪学之难,寓居琅岐,曾在岛上讲学,吸收弟子,一时岛上儒学成风。后人为纪念朱子,在此处建朱子祠,又称紫阳祠,并作为书院,为琅岐岛培养人才。明代,最盛时有百余学子在书院读书,并以书院为文人雅士燕集之所,振兴琅岐之文风。

书院坐北朝南,依九龙山而建,面朝竹浦洋,清溪从书院右侧潺潺流淌,环境清幽,风光旖丽。书院始建年代已无从查考,院内有六方清嘉庆十七年(1817年)重修朱子祠书院碑记,其中有一方碑记乃道光戊子、赐进士出身浩授奉直大夫、内阁中书浩勒房所撰,文曰:“闽东南滨海所谓海滨邹鲁也,而琅琦一乡,大海之支,其人士尤敦崇古道守。子朱子之学,旧有紫阳祠,在竹浦罗溪。嘉庆壬申,里人以旧祠湫隘,鸠集卜吉,沫建于龙溪。越三载甲戍告竣,祠坐癸酉丑未,与龙山虎峤拱秀争奇,信人文之奥区也……”还有一方碑记是本岛吴庄举人、泉州府教谕林家美所撰,记载重修紫阳祠有关事宜。林家美是从朱子祠书院走出的举人,晚年退归故里,热心教育,在岛上倡导重教兴学,时为重修朱子祠书院为首总理其事,并捐献一根硕大的杉木抬梁,至今,其芳名还铭记在这根抬梁上,千古流芳。

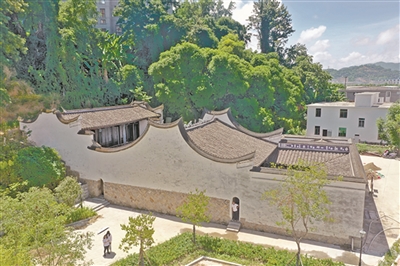

罗峰书院面阔12米,纵深38米,为马鞍形夯土山墙,黛瓦青墙,屋面中脊两端雀尾翘空翘起,马头灰塑如意云朵等吉祥物。门墙平顶墙帽,中间放正门,内侧彩绘花草鸟虫图案,古朴古雅。整座古建筑由主座殿堂、前院天井回廊、后院天井、文昌阁和祠左侧的通廊组成,占地面积1000多平方米,建筑面积760平方米。祠为土木结构,抬梁加穿斗木构架,斗栱密布,角楼相望。主座殿堂面阔三间,进深七柱,柱子硕大,花岗石柱础,明间为奉祀朱熹的殿堂,左右两次间作为教室,靠山墙的两侧有火墙衕通往后院。殿堂后面两侧厢房为教师寂室,后天井有一口水井,泉水清澈甘甜。从天井中间的九级台阶登上即文昌阁。文昌阁面阔五间,进深三柱,中间那间为奉祀文昌帝君的殿堂,两侧4间厢房为莘莘学子的宿舍。民国初,由于在此读书的人多,文昌阁被扩建为双层楼阁。在通廊的前半部建有厨房膳厅,作为书院配套设施,可谓样样俱全。书院布局合理,高低错落有序,枋梁举折,平水、勾滴、雕刻、灰塑、彩绘无不呈现古代建筑风格,体现清代高超的建筑艺术,为不可多得的儒学遗迹和历史建筑。

明、清两代,书院为国家培养了不少人才。书院走出的勤勉学子,多有出仕,有的登科甲,金榜题名,或在京都为臣,或在州县为官,政绩卓著,笔墨飘香,如明礼部尚书陈文肃,户部郎中江文沛,韶州司马董廷钦、户部主事兼兵科给事中董养河,陕西副使董谦吉,清川东兵备道,按察使司陈燮、江西南康知县陈羲、贵州安化知县林家和、台湾府教授迁广东四会知县董文驹等,都是从书院走出的琅岐精英。有诗曰:“尝闻九龙下,聚书成大富,亦有千里归,锦衣如白昼。”可见这些苦读学子,荣登金榜后衣锦返乡何等荣耀与辉煌。

朱子祠书院名声在外,古往今来,众多官宦墨家慕名纷至沓来,留下不少名篇佳句,为之吟咏不绝。如明宰相叶向高、状元翁正春、工部侍郎董应举等名宦重臣多次驾舟到此探幽揽胜,聚友会文,留下几多不老的传说。民国陆军中将加上将林之夏与胞弟少将林知渊到琅岐郑家访友,慕名三游罗溪、憇朱子祠书院,留下五首诗,并题壁纪之,为书院留下浓墨重彩的一笔。其中一首《春晚游琅岐之罗溪, 朱子祠,阶下玫瑰花绝艳,折回花,题壁纪之》,诗曰:

山寮花下忆君家,欲寄芳馨道阻赊。

为数破瓜年牵未,临行折取半开花。

古时,朱子祠罗峰书院有一对长联,共180字,为前清进书院中学子所作,联曰:

廿余里琅山,收来眼底。登高凭眺,喜茫茫波浪无边。看东腾石鼓,西耸金牌,北拥沙坡,南联矶岛,骚人硕士昔吟胜迹诗篇。揽五虎九龙,衬将起鹤礁猿屿;更排鳌翔凤,早相啣象岭狮峦。莫辜负卤田芳稻,远溆长芦、麦珑青瓜、著畦秾李。

千百年往事,注到心头。把卷流连,叹碌碌星霜易迈。想唐辟海陬,宋稠芦宇,明标宦绩,清振科名,贵胄善宗几易缥缃世业。即使节台星,只剩有断碑残碣;侭黄堂鸟府,悉付诸蔓草荒烟。仅赢得竹浦耕歌,墩峰樵唱,获江渔火,罗阁书声。

岁月流逝,斗转星移。朱子祠书院经历数百载风雨沧桑,几经兴废。因年久失修,屋面漏水,木构件部分槽朽,梁柱歪闪,后院文昌殿及通廊已经倒塌,书院成为危房。为保护文物,弘扬朱子文化,现由政府和文物部门拨款进行重修,古书院将重现古色古香。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)