朱熹不署名“龙门”题刻之谜

http://www.mwnews.cn 2019-06-15 12:13:02 【字号 大 中 小】

○王晓霞

朱熹不仅是著名的哲学家、教育家,而且是杰出的书法家。他的书法饱满、道劲,自成一家,不失为书法珍品。同许多文人雅士一样,朱熹也喜欢题壁摩崖,或讴歌山水,或借景抒情,为后世留下一笔不可多得的文化瑰宝。朱熹的足迹几乎踏遍福建各地,他的摩崖题刻也遍布全省各地。朱熹撰题的碑铭摩崖共70余处,分布于福建各地,相传在马尾也有几处亲笔。

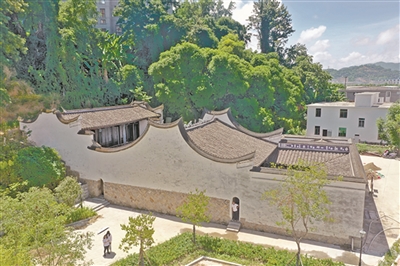

闽安文史专家杨成和告诉笔者,“据考察,‘龙门’二字就是朱熹亲笔题刻,但有意思的是他并没有署名。”

如果“龙门”二字是朱熹题刻,朱熹为何不署名,参观者无不疑云团团。故事得从宋朝讲起。宋庆元元年(1195年),宋宁宗即位,宰相赵汝愚荐朱熹为侍讲。当时韩胄专权,放逐良相赵汝愚。朱熹上书,斥韩弄权误国,也批评皇室在“百姓饥饿流离”之际,却大兴土木、修建宫殿,“而无矜侧怜之心”,责宁宗“独断”,并言“此弊不革,臣恐名为独断,而主威不免于下移,欲以求治,而反不免于致乱。”这惹恼了皇帝,也得罪了权奸。

朱熹自登进土第后,50多年里为官仅9年,他在朝才做了46天侍讲,就被削职,回到建阳讲学与著书。然而,韩胄等人并不干休,他们把赵汝愚等高级官员,连同朱熹等文人,一概排斥,列为党人,或予以流放,或打进监牢。此事件震动朝野,史称“庆元党案”。

韩把朱熹的道学列为“伪学”,严禁朱熹的著作,甚至有人上书乞斩朱熹。这时,朱的弟子中,胆小的屏伏山野,动据的更名他师、过门不入,甚至变易衣冠,狎游市肆,以自别其非党。

虽处境恶劣,朱熹仍“日与诸生讲学不休。”为避伪学之禁,他“避迹无定所,”不到两年的时间里,足连避及古田闻县、侯官、服昌、秦宁、长乐、长溪(霞浦)、连江、闽清等地讲学游玩。试想,在奸相韩青弄权的时期,哪有忠臣良将的话语权,朱深谙此道,不署名龙门题刻,也就在情理之中了。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)