循着马尾的印记

——福州经济技术开发区成立三十周年走笔

http://www.mwnews.cn 2015-01-21 17:28:28 来源:马尾新闻网 【字号 大 中 小】

记者 蔡勇 冯秀彬

2015年1月19日,海峡时报社收到了一份珍贵的礼物,福州开发区退休老干部洪松生专程送来了《海峡时报》的前身——《开拓》报的创刊号,出版时间是1991年1月23日。那一天,《开拓》报创刊;那一天,福州开发区成立6周年。就在这期报纸的头版头条位置,刊发了题为《努力把福州开发区建设得更快更好》的文章,其作者,正是时任中共福州市委书记、福州市人大常委会主任的习近平同志。习近平同志在文中指出:“要把开发区的建设发展摆到整个国际经济格局中来考虑,积极地参与国际分工与竞争”。

时光荏苒,白驹过隙。《开拓》变成了《海峡时报》,已连续忠实地记录这片热土整整24年,从未间断;福州开发区壮大产业、产城融合、跨越发展,扬鞭奋进30年,从未停歇。在这片名叫马尾的土地上,总部经济集聚区已然成型,高新技术产业迅猛发展,海洋经济方兴未艾,船政文化蜚声海外,青山绿水、蓝天白云依然,百姓宜居宜业怡然自得。而岁月,就像一位雕刻大师,将一个又一个浓缩历史的符号篆刻成马尾独有的印记,几经变幻,历久弥新。

变与不变

30年改变了马尾什么?从宏观到微观,从各种经济数据到生产生活到人居环境——当年的“一支管”(华映光电股份有限公司)已繁衍出一个产值五百多亿元的电子产业链;当年的“一碗面”已成为食品、饮料产业集群,香飘国内辐射海外;当年的清禄鞋业已经成功转型,大部分移居连江,那些风华正茂的打工妹有的成了创业者,更多人定居成了新马尾人……江风依旧,塔影依然,一座宜居宜业的现代化新城正以日新月异的速度,越来越鲜活地矗立于世人面前。毕竟,用30年的时间建设一个国家级开发区,它的发展与变化无疑是翻天覆地的。

30年马尾改变了什么?江滨大道把马尾和母城福州连在一起,青洲大桥把马尾同长乐空港连接在一起,琅岐闽江大桥把孤岛琅岐和马尾连在一起——马尾犹如一位巨擘,将这片区域的空间重新优化、组合连接。坐落于马尾港区的中国—东盟海产品交易所,正“建立规范、公平、便捷的第三方电子交易平台,打造海产品市场价格体系,整合中国与东盟海洋经济产业链的产、销、运、需各方资源,推动形成规范有序、安全可追溯的东盟海产品统一标准”;与福州开发区共成长的新大陆集团,始终坚持自主创新,已拥有国际领先、完全自主知识产权的物联网二维码识读核心技术、行业芯片设计技术、环保紫外C消毒技术和臭氧发生技术,成为电子、通信、环保等产业领先的系统工程解决方案和技术供应商;以“根植社会 共创绿色未来”为企业使命的三木集团,其“触角”早已四处伸展,中国十大步行商业街之一的长沙黄兴路步行街也是其杰作;还有“康师傅”、“统一”,“康师傅”曾宣称,每1分钟的时间,就有超过2万人打开一包康师傅方便面。无论你在中国哪个角落,当你拿起一碗方便面、一瓶矿泉水的时候,带给你方便的食物和水也许就是来自于马尾……马尾就如一个巨大的孵化器,一个又一个外资的、合资的、国有的、民营的企业在这里孕育,成长,然后振翅高飞,在不同的领域或层面影响甚至改变着这个世界。

那么,30年来马尾有什么是不曾改变的?是解放思想的力度,是体制机制创新的探索,是先行先试的开拓,是开发区人危机意识的急迫,是“特事特办,马上就办”的高效务实精神,是踏石留印、抓铁有痕的进取之心。

古港记忆与文化传承

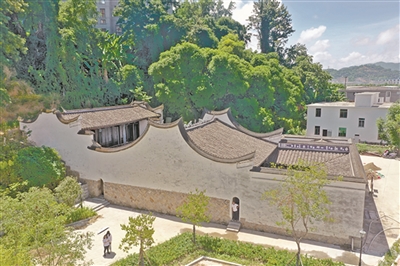

在马尾镇的老码头一带,至今仍然保留着相当程度的旧时风貌。在那里,每天仍有轻舟摆渡,横越闽江;有传统手工作坊在巷子里生产,一缕缕细如柔丝的线面在阳光下耀眼;有小贩在码头边慵懒地叫卖,那一声声磨菜刀的叫喊唤起多少童年的记忆。进入那片区域,恍如时光倒退了数十年,那是一个古港对一段记忆的留存与定格。而包裹着这个小区域的“大区域”,高楼鳞次栉比,人来人往,车辆川流不息,整个城区被一股现代气息和快节奏充盈着。得益于经济快速发展,产城融合也正以加速度推进,马尾新城建设展示出新形象。仅是2014年,就有琅岐闽江大桥通车,马尾大桥开工,马尾综合体育馆、琅岐环岛路、船政衙门和前后学堂复建、闽安古镇保护开发等一批重大项目加快推进或建成投入使用。而国家生态区考核验收和国家生态示范园区环保部技术评估的顺利通过,使得马尾的绿色指数再次直线上扬,生态创建工程成就斐然。今日的马尾,机关、企业、窗口单位、写字楼里,随处可见忙碌的身影;条条大路两旁,绿荫成行,繁花似锦,行人的匆匆脚步刚过,几只鸟儿便大胆落下,在人行道上悠然漫步,待到再有人来,轰然惊飞;罗星塔下,东江滨畔,天马山上,老人在散步,孩子在奔跑,大学生在举办社团活动……有张有弛,方宜居宜业。

而承载着曾经的辉煌与沧桑的古港印记,也远非老码头那一抹旧痕,早已融入这座新城的血脉,沉淀成城市的灵魂——船政文化。船政文化城项目加快推进,仅是2014年这一年,马尾在船政文化建设上的手笔就堪称惊艳。如果把马尾看作一个生命体,那么作为开发区这三十年的开放开发,让马尾血肉饱满,筋骨强健;而对船政文化内涵的挖掘与弘扬,则让马尾找回了精气神。这座发展建设了三十年的新城,一头连接着古丝绸之路的繁盛和百年船政沧桑的历史,一头通往连江向海、汇通八方的未来。

让历史照亮现实,由现实感悟未来。

从两马到两岸

在一个月前,第九届两马体育联谊赛刚刚成功举办;再过一个多月,第十三届“两马同春闹元宵”活动又将热闹登场。两马越走越近,越走越亲,来参加联谊赛的马祖知名人士陈雪生说“一下船,就能感受到两岸同胞血脉相连的感情”,说每次来马尾就跟看望老朋友一样,亲切,随意。有谁会想到,2001年1月28日福州马尾与台湾马祖地区签订关于在一个中国的前提下加强民间交流与合作的“两马协议”,是冒着多大的政治风险?那时两马接触和交流还到处充满着戒备之意。十多年过去了,“两马”先行先试,交流交往日益密切,水到渠成。加强合作,方能双赢;相互走动多了,感情才能拉近;彼此共同语言多了,心才会相通融合。正是基于此,《人民日报海外版》在“两马协议”签订10年的时候曾给予评价:“两马一小步,两岸一大步”。

两岸的融合是经济的融合,文化的融合,更是心灵的融合。经济融合是基石,文化融合是血脉,心灵融合是根本,三者缺一不可。马尾,在这一伟大进程中先行先试,责无旁贷。

浩浩马江,奔流向海,千百年来从不停歇,是其宿命;迤逦马尾,拥抱海洋,二次创业图跨越,是其使命。习近平同志当年对福州开发区的要求和期许,在开发区成立三十周年的今天已基本实现。在这样一个有重要参照价值的时间节点,马尾已站在一个新的平台上,迎接并努力把握新的历史机遇的到来——加快自贸区建设,加快转型升级,全面建设宜居宜业开放现代的马尾新城。为此,在2014年底的全区经济工作会议上,区委书记、管委会主任、区长许毅青提出:在当前和今后一个时期,明确一个定位、发展三大经济、做强六大产业,全力实施“136”战略。

江涛、塔影、货船、古炮,说不尽百年沧桑三十年巨变;建桥、铺路、办学、兴医,道不完宜居宜业老百姓安康。马尾的印记在时间和空间交织中无处不在,马尾的印记在奉献者的睡梦中安然地泊在港湾里……

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)