陈氏宗祠:诗礼传家

http://www.mwnews.cn 2019-01-07 15:23:14 【字号 大 中 小】

○章盈旖 王晓霞

“训子及孙,悉本义方。仰绎斯旨,更加推详。日诸裔孙,听我训章。读书为重,次即农工。取之有道,仕商何妨……”琅岐衙前陈氏宗祠的墙上,192字“陈氏祖训”始终代代传承,在匆匆流转的七百载岁月中,它铭刻在每一个陈氏子孙的心中,熠熠生辉。

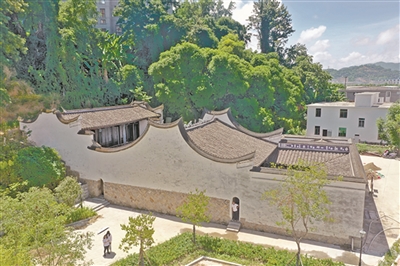

陈氏宗祠位于飞凤岭梅岩山麓,始建于明万历元年(1573),坐东朝西,四周建起风火高墙,崇祯二年和顺治十一年曾经过两度火焚兵患,但宗祠的堂构依旧存在。1993年,衙前村陈姓父老乡亲及海外“三胞”为尊祖敬宗、敦宗睦族、弘扬宗祠文化光辉的一面,踊跃捐资重修宗祠,经过3年工期,于1995年修复竣工,被列为福州市郊区文物保护单位。福建省书法家协会主席陈奋武便是这衙前陈氏子孙,重修宗祠时,他组织起全国19著名书法家为宗祠题写了四十余副楹联,真草隶篆,风格迥异,为陈氏宗祠增辉添色,成为宗祠内的一道风景。

12月1日,记者在琅岐文史学家杨东汉老师的带领下来到陈氏宗祠,临街建有两座跨街石砌拱门,纹饰精雕,门额上镌刻着“崇仰前贤”、“启裕后昆”八个楷书。门墙正中有横匾,题镌“藤山衙前陈氏宗祠”八个楷书,笔锋刚健有力,方正大气,系陈奋武所书。回廊环绕,通道宽大,祠分三进,大厅上面悬挂有进士、文魁之类匾额,其中一块是川东兵备道、进士出身的陈燮,另一块是举人出身的江南康县正堂陈羲,尤为醒目。大厅正上方大厅上面还悬挂“诗礼堂”匾额,为陈氏宗祠雅号,意为陈氏乃诗礼传家,书香门第。两边的回廊竖有十面牌板,系陈氏先贤、官吏的衔头牌,子孙都引以为荣。祠构除石柱外,屋面木质穿斗抬梁画栋,古朴典雅,保留“光祠暗庙”的明清古建筑特色,飞檐翘角,浮雕人物,形象逼真,山、水、花、卉装饰精致、流金溢彩,荟萃木石雕刻艺术于一堂。

陈氏宗祠的理事长陈奋佺为我们介绍了陈氏一族的发展历程:“我们陈氏最早乃帝舜后裔,发源于河南固始,在烽火年间从中原往南迁徙来到了福州仓山下渡,把族人迁到琅岐的始祖叫陈明山,他是个商人,做头饰买卖。一天,他辗转到琅岐岛,看到这片冲击岛,中间是一座翠绿的山,顿时心动,这么美丽的地方太适合居住了,于是把家定居在了琅岐,一晃时间已经七百多年了。”如今,陈氏族人在琅岐已经发展到了15000人,分布于群星村、红光村、红星村、星光村。

谈起陈氏子孙,就不得不提起衙前陈燮。他二十出头参加县试便一举得中,三十出头进京会试,进士及第,成为清朝时期琅岐岛上的第一个进士,官至四川川东兵备道,相当于现在省军区司令。当时有个地方官金川拥兵叛乱,攻城掠地,百姓人心惶惶。在此危难之际,陈燮奉命平叛,带领官兵爬山越岭,与叛军浴血奋战,身先士卒,历时五载,平定了川东叛乱,保巴蜀平安,受到了百姓的深情拥戴。

陈燮一生为官清廉,生活俭朴,两袖清风,多年来,所寄回的银子仅仅只够家用,从未为自家添置任何业产。家里的兄弟见他在外做了大官,就修书劝其多寄银两,在家乡买田起厝,让子孙后代享福。可是好久之后才收到他一封很短的回信:“子孙贤,不用钱,子孙不贤,不用多缠,你等力田,自可过日,何用多田也。”陈燮更是十分重视对子孙的家教,要求子孙要懂得诗书礼仪,以诗礼传家。晚年退归故里时,他在家中厅堂开设学馆,免费为本村穷苦儿童提供读书机会。

七百年来,闹市旁的的陈氏宗祠,像一个历经世事沧桑的老者,在岁月中如墨沉淀,日久弥香。“读书为重,次即农工”,从古时起陈氏家族就十分注重教育,“诗礼堂”亦是祖上对祖孙要知书识礼的希冀。历代陈氏子孙在陈氏祖训的影响下,用实际行动传承着祖训里的“兴教育才”,清朝时期设的“文昌阁”是古代陈家莘莘学子读书会文之所;民国时期,兴教育才的陈元诏还创办了闽侯私立第三国民小学,免费供读贫苦学生,从那个时期开始一直到解放前,从这所祠堂学校里毕业的学生共有五六百人。民国大总统为表彰陈元诏“重教兴学”,特意为其题写了“博济为怀”的匾额,现悬挂于前厅。

现如今,陈氏后人秉承着陈氏家训,在新的时代中一路前行。祖训上的192个字,尽管读起来容易,但要教予后世族人的还有许多。

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)