马尾镇地名拾趣(一)

http://www.mwnews.cn 2014-10-16 10:20:47 来源:马尾新闻网 【字号 大 中 小】

○邵晓达

地名的名,一传十,十传百,从古传到今,大家叫的习惯了,便就约定俗成,纵使不是雅称,也不容许随便更改。即使翻新了建筑,改变了道路,只要人口传诵的地名还在,那蕴藏其中浓浓的人情味依然历久弥新。

儒江还是渔江

探访儒江村和快洲村,了解到原来两村人多数姓倪,由于特殊的地理位置逐渐分成两支,大家各离门户,各获其名,但遍查史料也无法得知地名的来由。

本着不罢休的精神,笔者着实费了一番工夫,请教到当地一位很有资力的老村民,听他用福州话娓娓道来一个叫“儒郎挎洲”的故事。故事说的是一个儒郎被挎在洲里,被一个看鸭母的妇女搭救。但什么是“儒郎”,读书人?还是什么?笔者百思不得其解,读书人为什么会不小心挎落在洲中?后仔细一推敲,福州话里的“儒”和“渔”,即使是本地人很难分的清楚,应该是“渔郎挎洲”才说得通。

从前一个打渔的男子,一不小心被水草挎住,跌落在洲里,后被经过的养鸭妇女搭救,故事传开,人们就把那里叫“渔江”与“挎洲”。还有书上写的“渔墩”村,就很适合福州话发音规律,也应证了这个美丽的故事。随着年代的久远,“渔江”就渐渐衍变成了“儒江”,“挎洲”便成了现在的“快洲”,但是福州话里的两个地名还是没有改变。这个“渔郎挎洲”的故事虽然无从考证,但是能把这地名与马尾人的善义善举联系在一起,不由心生暖意。

内江,还是六江?

听寻常百姓家用朴实的福州话讲故事,让人倍感亲切,走进六江村,谈起六江地名的来由更是让笔者兴趣盎然。

村名顾名思义,因为附近有条江叫六江的缘故,但是笔者很好奇,为什么不叫“五江”或者是“七江”?偏偏叫“六江”,而且我在四周遍寻不到江水的痕迹?寻访了很多村里的老人,大家都各有说辞,却始终无法得出个结论。只能一边收集资料,一边靠仔细推敲,几经周折,这才发现原来闽江下游快安至六江这一带平原起初都是闽江底带来的淤积汇集而成,河汊纵横,渔家小船便可以直接摇到大江外去捕捞,久而久之,很多以捕渔为生的人在这里定居了下来,渐渐此处被当地人称为“六江浦”,也就是现在的“六江”。但是大家没想到这其实是个美丽的误会,因为与当时“六江浦”相对的外江便是闽江,而“六江浦”当时算是内江,于是形成了内外江之分,因“内”和“六”,在福州话的音调上,十分接近,所以大家误将“内江浦”说成“六江浦”,后来“内江”也就顺理成章成了“六江”了,虽然错了,大家也约定俗成保留了下来。

朏头与下德

朏头村和下德村这两个村名很怪,会难倒不少人,本村人在外地读书或工作生活时会遇到不小的麻烦。

首先《新华字典》是不收录“朏”这个字的,只能在《辞海》才能找到。现在用得频繁了,所以在电脑上是可以敲打出来。根据《辞海》的解释:“朏字,新月开始生明,亦用为每月初三日的代称”。《书?召诰》:“三月,惟丙午朏。”《孙安国传》:“朏,明也,月三日明生之名。”《汉书?律历志下》引古文《月采篇》曰:“三日曰朏。“第二种解析: 指天刚发亮。《淮南子?天文训》:“(日)登于扶桑,爰始将行,是谓朏明。”现在很多书在解析这个地名时,凭空杜撰,牵强附会,胡编出许多故事。其实朏头村里人大多以打石为生,村子里没有适合打磨的石头,于是他们常常到离村口不远“朱家谷”(现马尾隧道口)地方打石头,朏头村人非常的勤劳,起早贪黑的工作,所以每逢农历初三初四,他们总能望见对面月爿[pán] 山上,月芽起蒂,皎洁的月光就铺洒在山头上,景色十分宜人,因此取名朏头。这在《朏山族谱》有详细记载,切不可望文生义,要相信,“古人不欺余也”。

至于“德”字,在任何字典上更是找不到,属于自创字。原先那里叫德山,是没有加石字旁,他们的祖先是从“常德德山山有德,长沙沙水水无沙”的湖南德山迁居来的,大多姓叶,人杰地灵,出了不少进士,在叶氏宗祠正门石刻就是“德山叶氏宗祠”。但是为什么要将“德字”改为石字旁?据传说是因为一条溪将德山的村民分成上德山和下德山,如果说快些,就成了“上德”、“下德”这种简称了。“上德”没有什么,那么“下德”就不雅了。他们的祖先很聪明,将“德”字双人旁改为“石”旁。于是后来就有了十四个人一条心在那里打石头的故事,才有了今天的“ ”字。故事倒是很优美,只要说得符合生活逻辑,也是有意义的。

地名在历史长河里涤荡后,它以各种各样的形式保存了下来,我们不仅可以透过它窥探到先人们的生活踪迹,而且对地名研究往往可以说明许多社会问题,特别对历史时期的政治、经济、民俗、文化等的研究颇有助益,希望有志之士继续探寻究竟,让大家雅俗共赏。

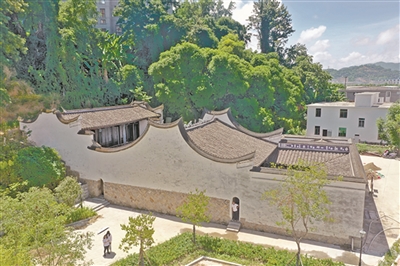

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)