《船政学堂》:一群时代精英与一部船政史

——访福建电视台综合频道副总监、纪录片《船政学堂》总编导孙原

http://www.mwnews.cn 2014-10-23 10:15:04 来源:马尾新闻网 【字号 大 中 小】

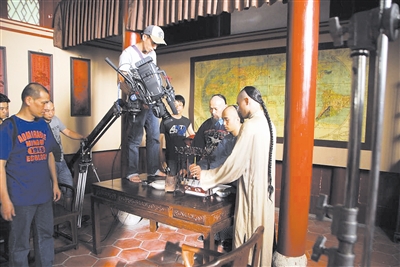

(本报资料图片)

○记者 林颖

今年6月,纪录片《船政学堂》在央视纪录片频道播出,随即引发了各界好评。“一部船政史,半部中国近代史”——《光明日报》这样评价福建船政。这部耗时两年多拍摄的大型历史人文纪录片从“人”的角度出发,将船政人物命运与清末年代背景、个人悲喜荣辱与国家命运紧密关联,刻画了一批有血有肉的船政人物和命运故事。

今年10月,《船政学堂》荣获全国“五个一工程奖”优秀作品奖。该纪录片总编导、总撰稿孙原在接受本报专访时,向记者娓娓讲述了创作历程与感想,还原了一代本土媒体人从“不解”船政到打造传世精品的经过。

“中国历史不缺乏开放与革新精神只是这个过程一向艰难曲折”

福建船政学堂创办于晚清,于1866年左宗棠、沈葆桢等晚清洋务派重臣在福州马尾创办福建船政时一并创办。

“中国海军的摇篮,为什么在中国东南方——福州马尾这样一个角落诞生?这个时代背景下,当时的世界格局是怎样的?这个海军摇篮诞生后,列强如何对待?”孙原坦言,2011年接手拍摄任务之初,许多的不解冒上心头。而上述的一连串“问题”道出了他创作之初的思考。孙原告诉记者,影片对船政人物的刻画实际也在表达“福建人骨子里的开放精神”。“在当时的时代背景下,我们能看到福建的‘三多’——华侨多、读书人多、航海人多,华侨带来新思想,读书人胸怀宽广、兼济天下,而航海技术的领先更是促使福建船政诞生于此。”

创作先期,编导组查阅大量书籍、影音资料,对中国东南之隅表现出的开放精神给予了肯定。“船政学堂里走出的左宗棠、沈葆桢、严复、陈季同、魏瀚、萨镇冰等人,是在清末民初探索强国富民道路上大胆实践的先行者。”1978年中国改革开放,设立特区。而140多年前的福州马尾,已然是“改革开放的特区”——人才、设备、技术、最新基础学科的引进、并且逐渐消化吸收、本土化和自主创新。马尾船政成为当时亚洲最大的中外合作造船基地和海军培训学校。

最让孙原感到影片的成功之处是,包括他在内的福建人、甚至中国人,真正“掀开”并了解了一段历史。“我们从2011年底着手准备片子创作筹备。在整理船政学堂的众多史料中,我们发现了这样一个有意思的现象,”孙原激动地说道,船政学堂的创办与发展,有点像是“无心插柳柳成荫”:这所学校的发端创办,最初只是为了解决中国人自己学造军舰、以及自己开军舰、登舰作战的问题。不曾想,船政学子们一旦接触了西方自然科学并出洋学习,就化身为晚晴腐朽帝制下引进欧洲先进科技和变革思想的星星之火,他们为近代中国探求民族进步、变革图强之路艰难实践,发挥了不可替代的群体效应。

在《船政学堂》这部六集大型纪录片的叙事及专家访谈中,影片始终尝试一条暗线表达:“这就是晚清民初民族先驱对中国近代化的艰难探索进程。”时局动荡,船政人物命途多舛,在洋务运动、百日维新、辛亥革命大背景下,当时的船政精英漂洋过海对西方近代文明的兼收以及日后对东西方交流的贡献、对近代化的探索实践等都成为时代开放的印证。

“中国历史上并非没有海洋观”

140年前,船政精英热血报国;140年后,当孙原等一批本土媒体人想把船政故事搬上荧屏时,仿佛透过人物本身领悟了许多。2012年,船政学堂创作团队专门召开专家策划会以及多次选题策划会,“《船政学堂》是一部福建船政学堂的全新历史影像志。大家通过纪录片的创作,对船政文化有了重新认识。”

“一般人都认为,中国人是一味只重农耕、缺乏海洋观、不善航海的民族。其实,中国人、特别是东南部沿海的闽、浙、粤人,他们曾经都是远洋航行的行家里手。”孙原认为,从海上丝绸之路(包括茶叶之路、陶瓷之路)、郑和七下西洋的壮举,到明末清初的郑芝龙、郑成功海商集团,再到清代施琅将军统一台湾的舰队、福建船政舰队对台湾的守护、经略与开发,都不断说明了“海洋观”的存在。“时代走到今天,现在到了中华民族重返海洋、建设海洋大国的历史时刻。”

在六集纪录片中,近代海军的“海洋贡献”也有突出体现。孙原的导演日记中曾这样写道:中国近代海军并非一无是处,而是颇有建树。社会上曾有“清朝中国海军从无建树、完全无能”的说法。通过了解船政这段恢弘悲壮的历史,您将会看到尽管朝政腐败、封建帝制朽坏等重重局限,但以船政学子为骨干的中国近代海军在晚清大变局以及中国近代化进程中,仍然有过多次努力,做出过鲜为人知、不可磨灭的贡献。

采访中,孙原特别强调,包括1874年赴台,赶走首次侵台的日军及稍后对台湾早期近代化的贡献;代表中国首次远航英国与世界海上强国对等交流;以及清末巡视南中国海、对西沙诸岛进行主权宣示等等。即便是在折戟沉沙的甲午海战中,大量的日方拍摄资料也证明,北洋海军中,有那么多视死如归、英勇善战的管带和炮手。“中国近代海军的惨败,是大清帝制的腐朽与落后之故,并不能因此全盘贬低近代中国海军官兵在近代历史上的功勋。”

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)