明清琅山烽火台

http://www.mwnews.cn 2014-04-30 17:49:08 来源:马尾新闻网 【字号 大 中 小】

○杨东汉

琅岐地处闽江口,古为海防要地,明代初年,倭寇经常骚扰我东南沿海,明太祖朱元璋命江夏侯入闽巡视海防,筑烽火台,增置水师以防倭寇,因而,岛上烽火台比比皆是。

明代,岛上独立的烽火台有三座,即烟台山、台烽山和鳌山。

烟台山在岛上凤窝村,与金牌山相连,屹立金牌门江岩,高百余米,视野开阔,乡人呼之曰烟台山。台烽山即原镇政府对面的一座山峰,明嘉靖年间设烽火台,山下有旗下角,筑兵营,倭寇进犯福州,亦先占琅岐岛,然后攻长乐、连江。倭寇屡焚琅岐岛,抗倭名将戚继光命部将驻军琅岐,在闽江口及琅岐岛、马祖岛以烽火台报警联合闽江口军民抗倭,倭乱遂绝。因上,烽火台在古代战争中起了十分重要的作用。

古代烽火台,设立墩台营房,有警则守兵举烟为号,烟火报警又加之挂旗、鸣炮,功能极多。寇至百人者,挂一旗,鸣一炮;至三百人者,挂二旗,鸣二炮;至五百人者,挂三旗,鸣三旗;寇至五千人才挂五旗,鸣五炮。以烽火、挂旗、鸣炮传递信息。附近军民得到烽火台信息后,即合力歼寇,致日倭时时被围歼。

明代的沿海地区烽火台,清初顺治年间因裁撤卫、所,多已废圯,代之设立炮台、寨、营房。清康熙五十七年,在岛上烟台山金牌山设炮台,建兵营,加强沿海防务;在岛东南设乌头寨,屯兵把守,至今海屿有“寨兜”一地名,即因设寨而得,这种历史悠久的报警方式,对研究古代旧式军制和闽江口防务提供了实物资料。

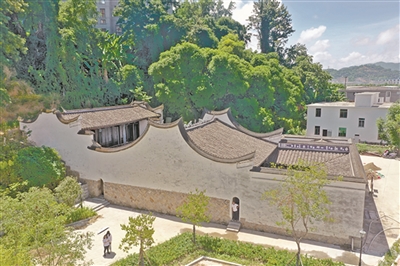

走进长柄村:探访古村落

走进长柄村:探访古村落  走进海屿村:历史韵味悠长

走进海屿村:历史韵味悠长  续文脉 迎“世遗”(之四)

续文脉 迎“世遗”(之四)  续文脉 迎“世遗”(之三)

续文脉 迎“世遗”(之三)